普段、臨床検査値に

たくさん触れる職種の方は

当たり前に暗記しているかと思いますが

必要だけど毎日は触れず覚えられない

試験で必要なのに覚えられない

何回覚えても忘れてしまう!

実際はこんな方も多いのではないでしょうか

チクチク

チクチクかくいう私も覚えては忘れ、

覚えては忘れの繰り返しです。

本当に鳥頭で

嫌になってしまいます。

当記事はそんな方々(とわたし)のために、

少しでも記憶に残りやすくすることを目的として

画像と語呂で覚えるためのページとして

作成しました。

暗記をサポートするために

アコーディオンボックスの中に

語呂合わせを隠してあります!

画像を見て語呂が出てくる

様になるまで

使えるように設計しました!

アコーディオンボックステスト

右の三角マークを押すと開きます!

テスト成功!

また各単元には確認クイズを設け

暗記のサポートをしています!

ふとした瞬間の暗記の

助けになれれば幸いです

なお検査値ですので

文献や施設ごとに

差があります。

ある程度のブレは

ご容赦ください。

大体の値が覚えられれば

OKだと考えながら

作っています。

一般検査編

まずは一般検査値です。

主に血球関連検査です。

まずは確認クイズを

やってみてね!

確認クイズ①

一般検査編の確認クイズです。

問題は9問で各3択です!

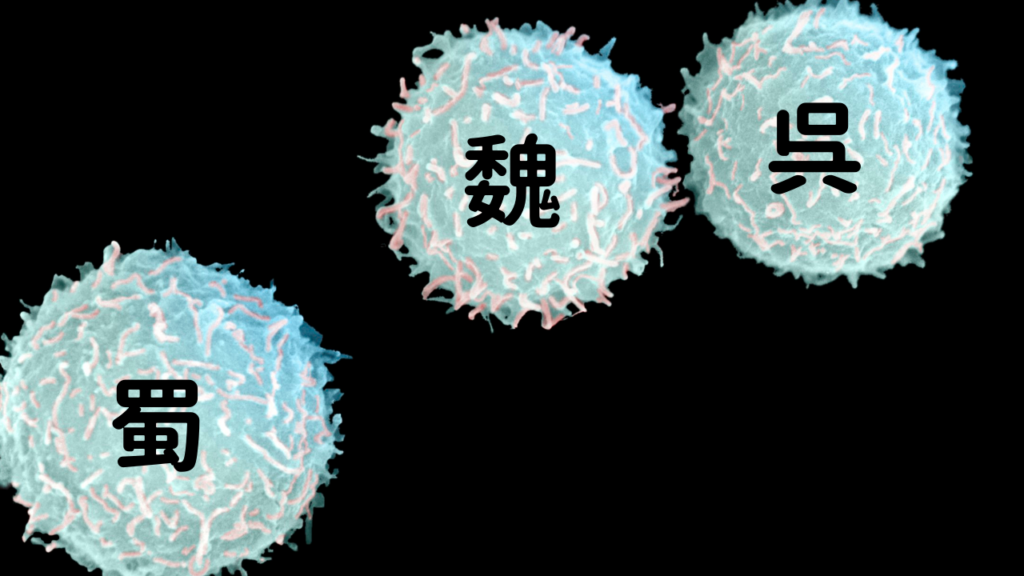

白血球数(WBC)

白血球数(WBC)の基準値は?

3500~9000個/mm³

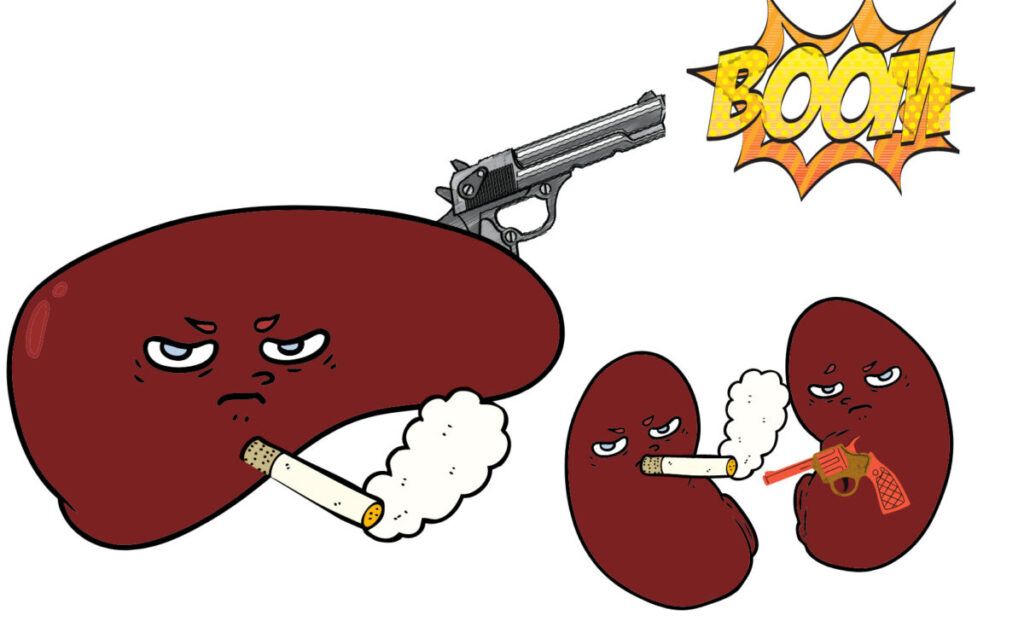

白血球は三国志

(3.5~9.0×1000サンゴクシェン)

赤血球数(RBC)

赤血球数(RBC)の基準値は?

400万~500万個

仕事がろくでもない赤血球

4.0-5.0×10⁶(4シ5ゴ10ト⁶ロク)

性差がありますが

大体400万個から500万個です。

正確には

男性450万~560万個/mm³

女性380万~520万個/mm³ くらいです。

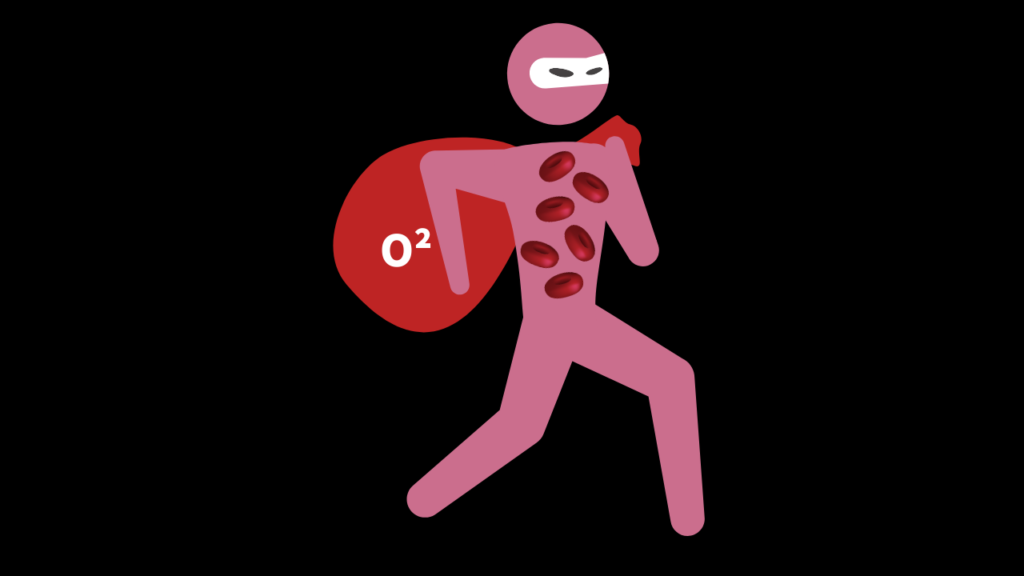

ヘモグロビン濃度(Hb)

ヘモグロビン濃度(Hb)の基準値は?

男14-18g/dL 女12-16g/dL

ヘモグロビンは石(14)と岩(18)に含まれる。女性は2つを引く(男-2)

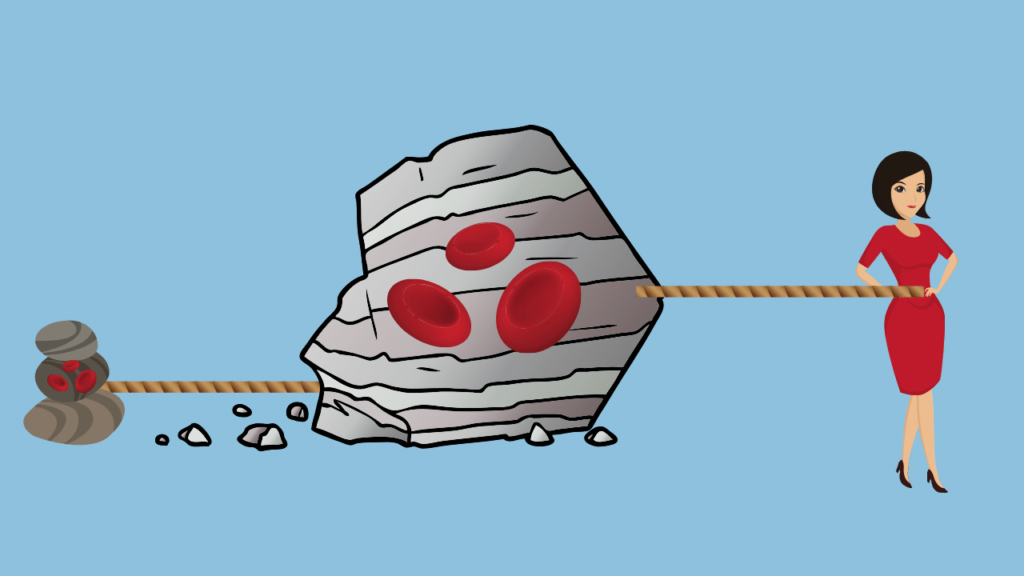

ヘマトクリット(Ht)

ヘマトクリット(Ht)の基準値は?

40-54%

クリにあうのは塩コショウ

(へまとクリっと 塩40 コショウ54)

Htが上昇すると

血が固まりやすい状態に

なっています

血沈

血沈の基準値は?

♂2-10㎜ ♀3-15㎜

堕落したニート最高 血沈(堕落)

2-10(ニート)3-15(最高)

血小板数

血小板数の基準値は?

15~35万/mm³

イチゴマン雑魚

イチゴマン(15万)雑魚(35万)

イチゴのツブツブが

血小板にみえませんか?笑

低いと出血しやすくなり、

高いと血栓を

作りやすくなります

平均赤血球容積(MCV)

MCVの基準値は?

80-100fL

マックMCバーガーの葉を100枚食べる

バーガー(V)の葉を(80) 100枚食べる。

最後はVなのでボリューム=容積

と覚えると間違わないかな(・・?

基準値より

小さい場合は小球性、

大きい場合は大球性と

表現されます。

平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)

MCHCの基準値は?

32-36%

マックでハック、ミニ‐サムズアップ

マックハック(MCHC)、ミニ(32)、サム(36)ズアップ。(Hb/Ht)×100

基準値以下を

低色素性といいます。

基準値超えは

ほとんどありません

貧血について

なおMCVとMCHCを組み合わせると、

貧血のタイプの判別がつきます。

ついでなのであわせて

覚えてしまいましょう!

MCV&MCHCともに正常値で

赤血球の数が少ない貧血

正常性正色素性貧血

MCV基準超、MCHC基準値の貧血

大球性正色素性貧血

ビタミンBや葉酸等の栄養不足による貧血

MCV、MCHCともに低値の貧血

小球性低色素性貧血

鉄不足による

ヘモグロビン合成不足による貧血

平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)

MCHの基準値は?

28-32pg

マックには鶏がミンチになって入っている。

マック(MC)には(H)鶏(28)がミンチに(32)

こちらも基準値超えで

大球性と表されます。

電解質、ミネラル編

続いて電解質、ミネラルです。

まずは確認クイズで

知識チェックを行いましょう!

確認クイズ②

電解質&ミネラルに関する

基準値確認クイズです!

全8問各3択です!

血清カルシウム

血清Caの基準値は?

CAが応援したら阪神16連勝

CA(Ca,カルシウム)が応援したら

阪神(8.4)16連勝(10.6):8.4-10.6mg/dl

- 基準値以下:摂取不足、

ビタミンD不足、ホルモン異常、腎不全 - 基準値以上:がんの骨転移、

ホルモン異常、ビタミンD過剰など

血清ナトリウム

血清Naの基準値は?

135-147mEq/L

名無しの忌み子、意思もなし

名(Na)無しの忌み子(135)、

意思もなし(147)

- 基準値以下:下痢、嘔吐、

心不全、肝硬変、腎不全など - 基準値以上:脱水、塩過剰、腎臓病

血清カリウム

血清Kの基準値は?

3.5-4.9mEq/L

刈り取るのはサンゴにしてくれ!

刈り(カリウム)取るのは

サンゴ(3.5)にしてくれ(4.9)

- 基準値以下:`下痢、嘔吐、

ホルモン異常が疑われる。 - 基準値以上:腎不全、溶血、

アシドーシスが疑われる。

血清クロール

血清Clの基準値は?

98-108mEq/L

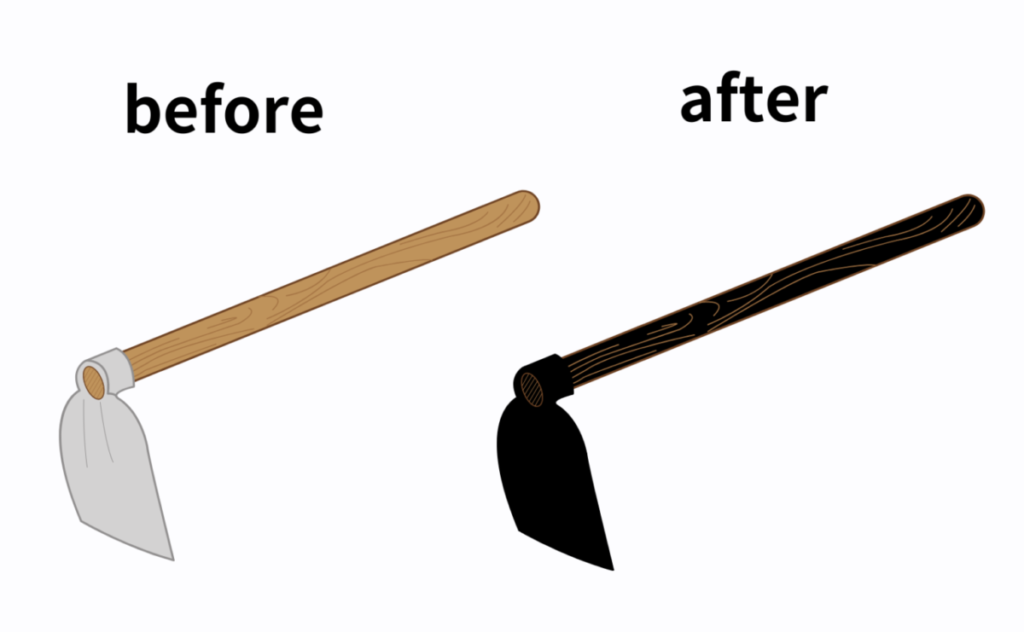

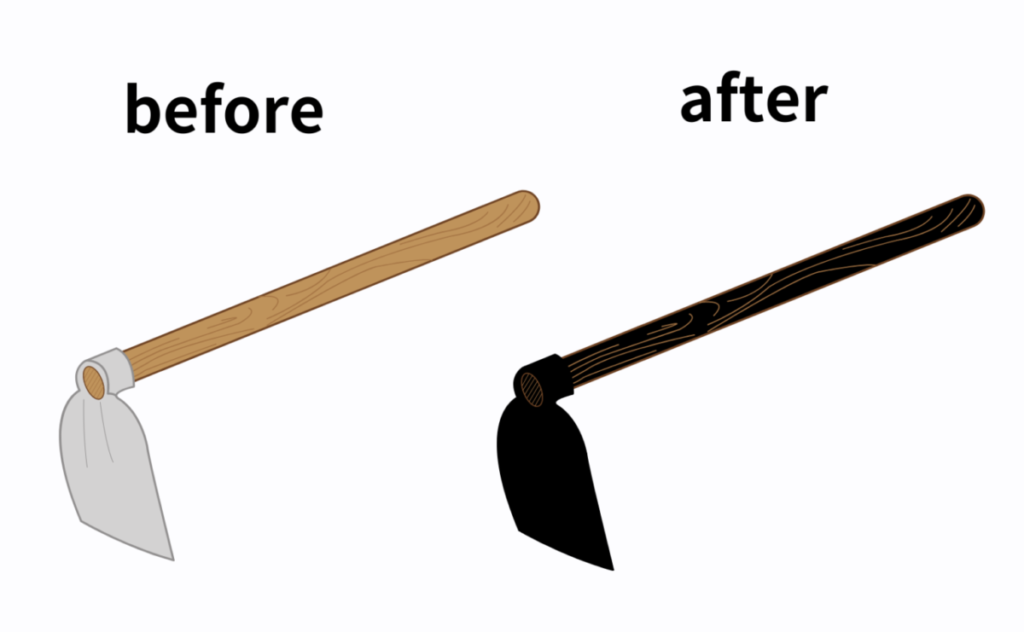

クワ、今は真っ黒

クワ(98)、今は(108)

真っ黒(クロール)

- 基準値以下:`下痢、嘔吐、

慢性肺疾患、ホルモン異常が疑われる。 - 基準値以上:脱水、腎不全、

塩分過剰、アシドーシスが疑われる。

血清鉄

鉄は男女で少々違います。

男性の血清鉄

男性の血清Feの基準値は?

80-200μg/dL

覇王と仁王、鉄の武器使う

覇王(80)と仁王(200)、

鉄(Fe)の武器使う

女性の血清鉄

女性の血清Feの基準値は?

70-180μg/dL

武器?女性は生ビールで祝おう!

武器?(鉄、Fe)女性は

生(70)ビールで祝おう(180)

- 基準値以下:鉄欠乏性貧血、

赤血球増多症、関節リウマチ、炎症性疾患など - 基準値以上:再生不良性貧血、

溶血性貧血、肝炎、肝硬変

炎症性疾患でも下がります。

血清リン

血清リンの基準値は?

2.5-4.5mg/dL

パンツ脱いだ富豪のしっこ

パンツ(P,リン)脱いだ

富豪(2.5)のしっこ(4.5)

- 基準値以下:副甲状腺機能亢進症、

消化不良、利尿薬使用 - 基準値以上:副甲状腺機能低下症、

甲状腺機能亢進症、腎不全など

血清マグネシウム

血清Mgの基準値は?

1.3-1.9mEq/L

射手座!!マグカップを射ってくれ!!

射手座(1.3)マグ(Mg)カップを

射ってくれ(1.9)

- 基準値以下:急性膵炎、アルドステロン症、

消化管吸収不全、利尿薬投与 - 基準値以上:腎不全、

甲状腺機能低下症、肝炎など

腎機能&肝機能

最後に腎機能&肝機能を紹介します!

確認クイズ③

腎機能&肝機能関連の臨床検査値です!

全10問基本三択です。

血清総蛋白

血清総蛋白の基準値は?

6.5−8.0g/dl

婿はマッチョ

ムコハ(6.5−8.0g/dl)マッチョ

全身の栄養状態の指標です。

- 基準値以下:栄養不足、腎臓病、膵炎、がん、糖尿病、甲状腺機能亢進症など:倦怠感、むくみ、せき、蛋白尿等を伴う

- 基準値以上:感染症、脱水、ショック、肝硬変、多発性骨髄腫:感染では発熱、脱水やショックでは血圧低下や倦怠感。肝硬変では黄疸

血清アルブミン

血清アルブミンの基準値は?

4.0-5.0g/dl

ある武民のしっこ

アルブミンのシッコ(4.0-5.0g/dl)

- 基準値以下:栄養不良、感染症、肝臓病、下痢、出血、やけど、がん、ネフローゼ症候群(腎臓よりアルブミンが漏れ出す):倦怠感やタンパク尿などの症状を呈する。

- 基準値以上:脱水により上昇することがあるが、極端な増加はほぼない。

尿素窒素(BUN)

尿素窒素(BUN)の基準値は?

8-20mg/dl

ヤニを注意してバン

ヤニヲ(8-20mg/dl)注意してバン(BUN)

- 基準値以下:タンパク質不足、肝臓病:やせ、倦怠感等の症状を呈する

- 基準値以上:腎不全、腎炎、高蛋白食、脱水、消化管出血:むくみ吐き気、頭痛、高血圧などを呈する。軽症では無症状

基本的には低値で

臓病、高値で腎臓病を

疑います。

血清総ビリルビン

血清総ビリルビンの基準値は?

0.2-1.0mg/dL

展示を触ってビリリ

テンジィヲ(0.2-1.0mg/dL)

触ってビリリ(ビリルビン)

.2:テンジ 1.0:ィヲ

と少しこじつけ強い気がしますが

許してください笑

肝臓や胆嚢、血液疾患を確認する指標です。

総ビリルビンを細かく見たものとして

間接ビリルビン、直接ビリルビンがあります。

こちらの基準値は

直接ビリルビンと

間接ビリルビンの基準値は?

直接お触り(0.3mg/dL以下)

関節お舐め(0.7mg/dL以下)

とでも覚えましょう。

下ネタ関連は画像を作ると

Googleに怒られうるので

文面のみで許してください。

足すと総ビリルビンのMAXと

同じになってますよね。

ビリルビンはヘモグロビンが

代謝されてできます。

ビリルビンの代謝経路は

ヘモグロビン→脾臓

→間接ビリルビン→肝臓

→直接ビリルビン→胆汁化

→十二指腸に分泌

上記の経過をとります。

なので直接と間接の組み合わせで

どこに異常があるか判別がつきます。

- ビリルビン高値:肝臓病、胆道閉塞、溶血等

- 間接ビリルビン高値(直接ビリルビン正常):溶血

- 直接ビリルビン高値:胆道閉塞

- 直接、間接ともに高値:肝臓病

AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、GOT)

ASTの基準値は?

10-40IU/L

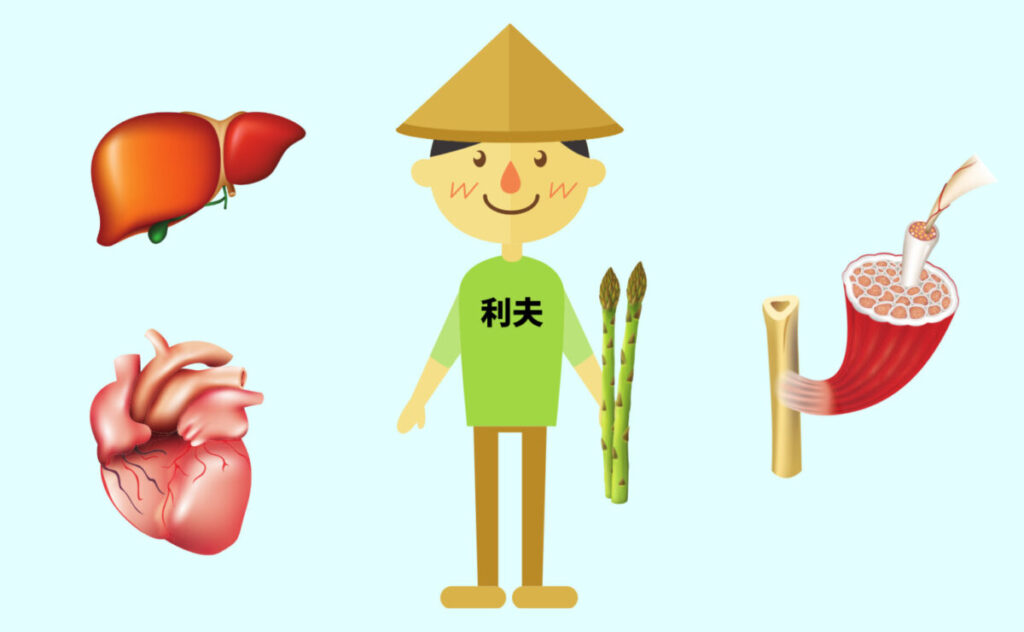

利夫とアスパラ

トシオ(10-40IU/L)と

アスパラ(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)

- 基準値以下:基本的に問題ない

- 基準値以上:肝炎、肝硬変等の肝臓病、心筋梗塞、筋ジストロフィーなど:肝疾患の場合は倦怠感や黄疸。心筋梗塞の場合は胸痛、意識障害などの症状を伴う。

ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ、GPT)

ALTの基準値は?

5-40IU/L

ALTキー故障

ALT(そのまんまですね)キー

コショウ(5-40IU/L)

- 基準値以下:問題なし

- 基準値以上:肝炎、肝硬変といった肝臓病:倦怠感、黄疸等を示す。劇症肝炎では発熱や嘔吐、意識障害を呈することもある。

γ-GPT(グルタミルトランスペプチダーゼ)

γ-GPTの基準値は?

5-80IU/L

ご飯を食べて頑張ろう

ゴハンヲ(5-80IU/L)食べてガン(γ)張ろう(男性)。

女性は大体半分程度

女性ホルモンにより

低下するため

女性は低い値が出ます。

- 基準値以下:問題なし

- 基準値以上:アルコール性肝炎、脂肪肝、薬剤性肝炎など:軽度では倦怠感のみが多いが、黄疸、倦怠感を伴う。

ALP(アルカリフォスファターゼ)

ALPの基準値は?

110-340IU/L

アルプスでいいお散歩

アルプス(ALP)でイイオサンポ(110-340IU/L)

- 検査値以下:問題なし

- 検査値以上:腎臓、肝臓、腸、甲状腺、骨の異常など

尿酸(UA)

尿酸の基準値は?

3-7mg/dL

痛風は見ているだけで治る

ミ(3mg/dL)ているだけでナ(7mg/dL)おる。

女性は2.5-6位

- 基準値以下:特に問題にならないことが多い

- 基準値以上:高尿酸血症、痛風、腎機能異常、白血病、悪性リンパ腫等:痛風や尿路結石では激しい痛みを伴う。

余談ですが、強力な抗酸化物質という側面も持っていまして、長寿の生き物ほど基準値が高い傾向があります。

クレアチニン(Cr)

クレアチニンの基準値は?

1前後(男性0.8-1.2mg/dL 女性0.6-0.9mg/dL)

筋肉量の少ない女性は

男性より低いです。

また腎機能の悪化と

ともに上昇します。

- 基準値以下:筋ジストロフィーや

輸血による低下、病的な筋量低下が原因 - 基準値以上:腎臓病、尿路閉塞、脱水、腸閉塞等、その他、肉の過食。マッチョなど:腎臓病の場合が倦怠感、吐き気、むくみ、高血圧、頭痛などを呈する

あとがき

いかがでしょうか。

もっと覚えやすいのあるよ!!!という方

いらっしゃいましたらぜひ教えてください!

追記してより良いものにしていきたいです!

・必要だけど毎日は触れず覚えられない

・試験で必要なのに覚えられない

・何回覚えても忘れてしまう

これで忘れなくなるはず…

こんな悩みは

解決できましたでしょうか?