「新しい薬は高い。でも、その値段は本当に妥当なのか?」

がん免疫療法や認知症薬のように、

一人あたり数百万円〜数千万円の薬が

次々登場しています。

患者さんにとっては希望の薬でも、

社会全体の財布から見れば大きな負担です。

そこで国が導入したのが

「費用対効果評価制度」

そう!今日のテーマです!

チクチク

チクチクいま、この制度をどう育てるかをめぐって、国と製薬業界の間で激しい綱引きが起きています。

基本と直近の振り返りの前編

今の議論要点の中編、後編

この3部構成でお届けします!

この記事でわかること

- 費用対効果評価制度の基本的な仕組みと導入の背景

- 中医協が令和6年度改定で狙う方向性(対象拡大・比較対照のルール化・介護費用の検討など)

- 薬価引き上げ条件の具体化とICER(200万円/QALY基準)の運用

- レケンビをきっかけとした「介護費用」をめぐる最新議論

- 今後、医療だけでなく社会保障制度全体に広がる可能性

費用対効果評価制度とは?

費用対効果評価制度とは、簡単に言えば「薬の値段が、その効果に見合っているかどうかを国がチェックする仕組み」です。

薬が患者にどれくらい効くのか、その結果としてどれだけ寿命や生活の質が改善するのかを数字で表し、それにかかるコストと比べます。

要するに「この薬は高いけれど、その分しっかり働いてくれるのか?」を判断する制度です。

2016年に試行導入され、

2019年から本格運用が始まりました。

対象になるのは、市場規模が大きく医療費全体への影響が大きい薬や、一人あたりの薬価が非常に高額な薬です。

反対に、小児薬や希少疾病用医薬品は対象外とされてきました。

流れとしては、まず国が対象薬を指定します。

製薬企業は270日以内に費用対効果の分析を提出し、それを国の分析班が再分析。

結果を中医協で議論し、最終的に薬価が上下する、という仕組みです。

ここで重要なのは、承認を左右する制度ではなく

「承認された薬の値段をどうするか」を決める制度だという点です。

つまり“効くかどうか”は承認の話だけど、“値段が見合ってるか”はこっちの制度で決めるのね

そう。臨床試験と経済学をつなぐ仕組みとも言えるね

現在の実務的流れ

- 品目の指定(中医協総会)

市場規模が大きい/単価が高額な医薬品・医療機器を評価対象として指定。希少疾病用・小児専用は原則除外。 - 分析枠組みの事前協議(中医協・専門部会/専門組織)

企業と専門組織が比較対照技術、アウトカム、時間軸、モデル手法など評価設計を合意。 - 企業による分析(最長270日)

企業が費用・効果データを用いてICER等を算出し、分析報告書を提出。 - 公的分析・検証(最長180日)

公的分析班(C2H等)が企業分析を検証。必要に応じて再分析・感度分析・仮定の妥当性チェックを実施。 - 総合的評価(専門部会/専門組織)

分析結果+配慮要素(希少疾病、小児、がん等)を踏まえて評価案を取りまとめ、中医協へ付議。 - 価格調整の決定(中医協総会)

評価結果に基づき薬価を調整。費用対効果が不十分なら引き下げ、厳格条件充足時は引き上げ(目安+5〜10%)。 - 必要に応じた再指定(モニタリング)

市場拡大・新エビデンス出現・効能追加等があれば再指定し、再評価を実施。

中医協が解析方法を決めて、企業が解析して、第三者がチェックして、中医協が最終判断をするという構成です!

最初の分析は企業にやらせるのね…基本的に薬価を下げるための分析を企業に…

令和6年度薬価改定での大きな変更点

実は2024年(令和6年度)の薬価改定では、この制度が大きく強化されています。

チクチク的には

ここ理不尽ポイントなので

是非ともお読みいただきたいです。

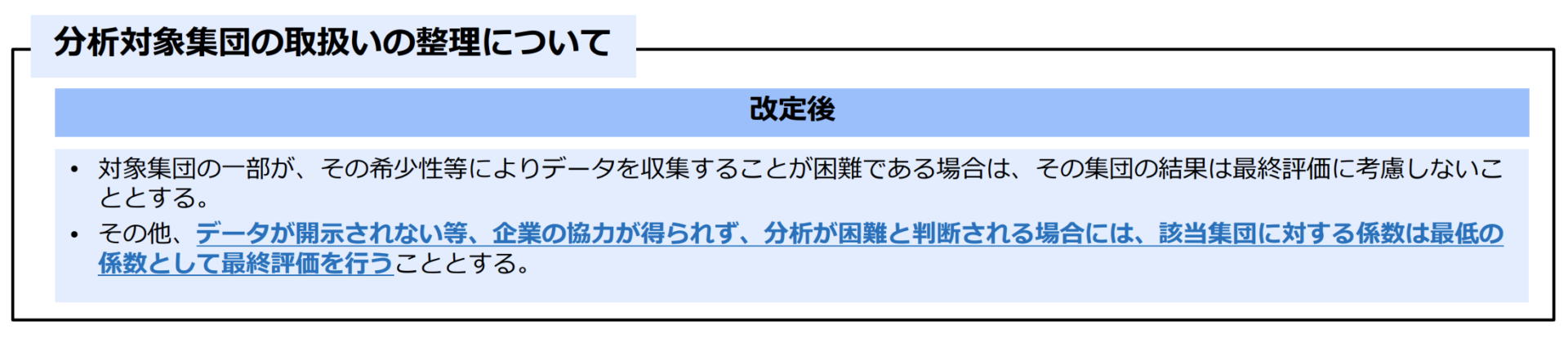

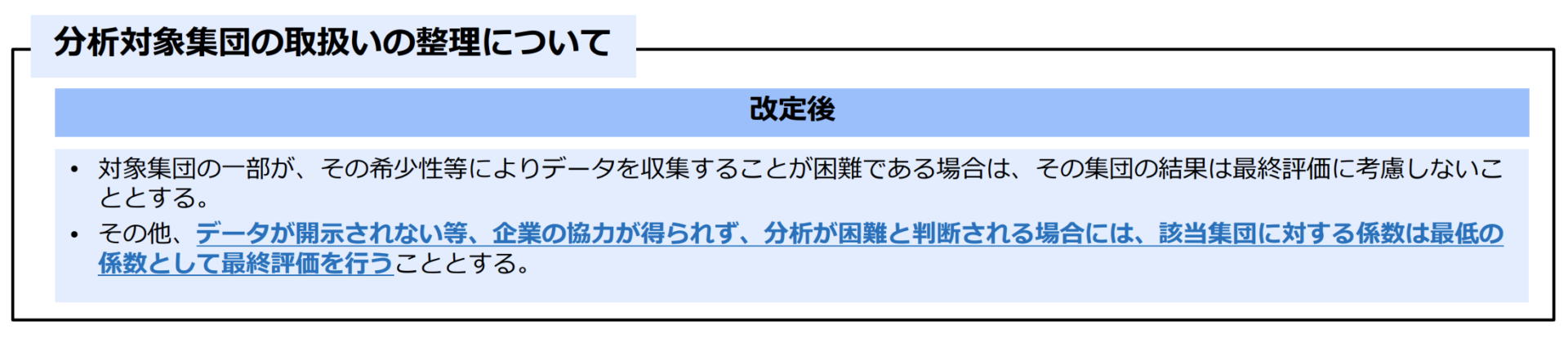

まず「逃げ道をなくす」という方向性が鮮明になりました。

企業が費用対効果評価に必要なデータを出さなければ、強制的に最低評価が与えられるようになったのです。

以前は「分析不能」という言い訳ができましたが、これが事実上封じられました。

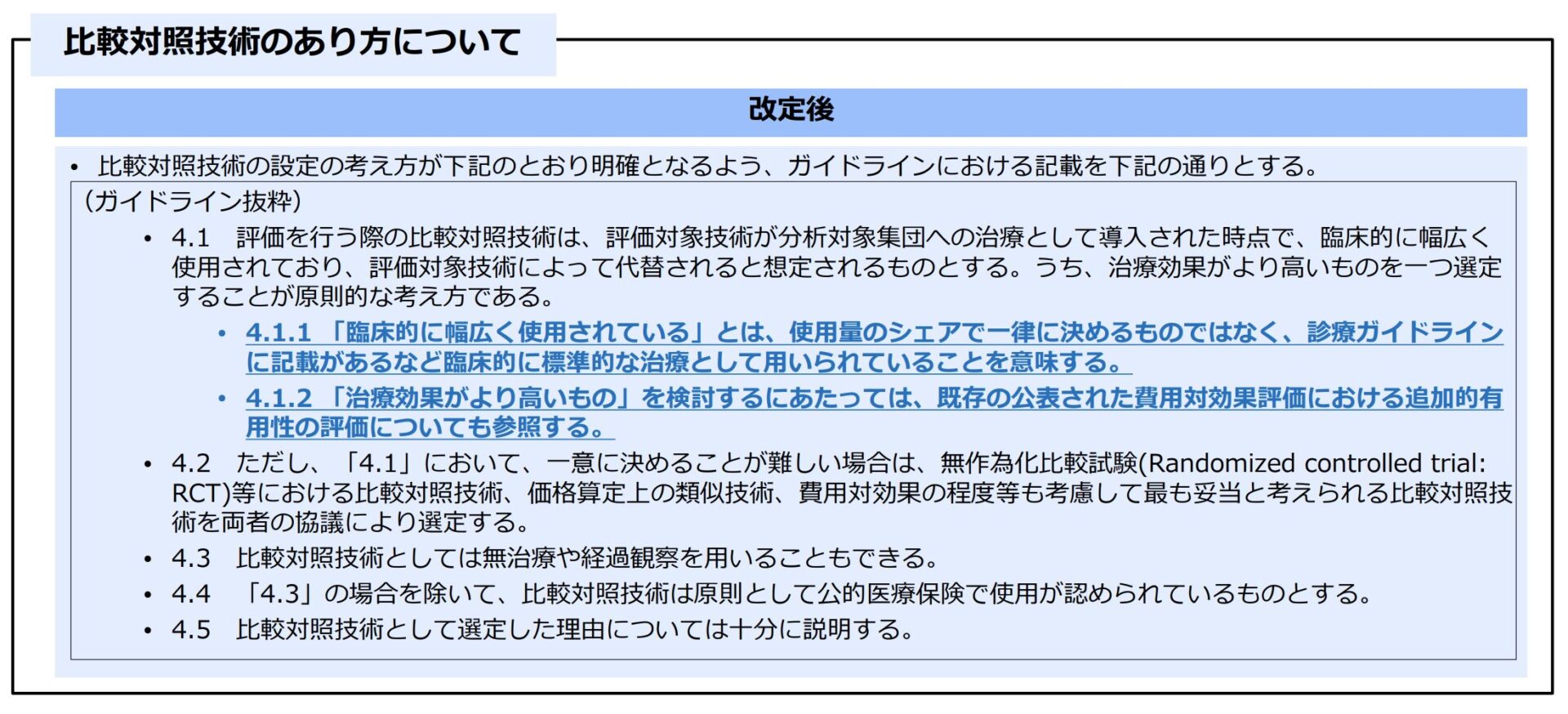

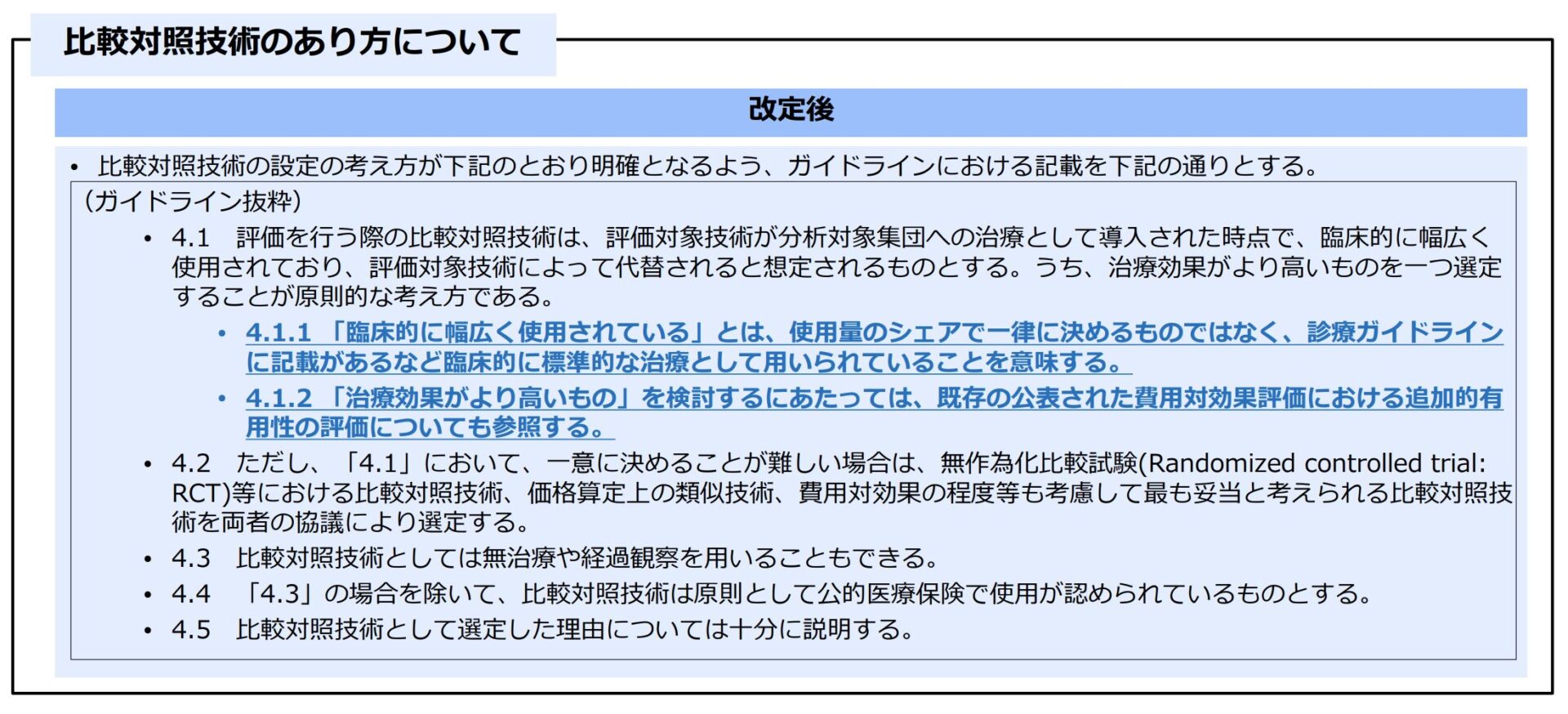

比較対照の決め方も厳格化されました。

診療ガイドラインに載っている標準治療が原則であり、企業の都合で比較対象を操作することはできません。

ただ、場合によっては「無治療」や「経過観察」が比較対象になることもあります。

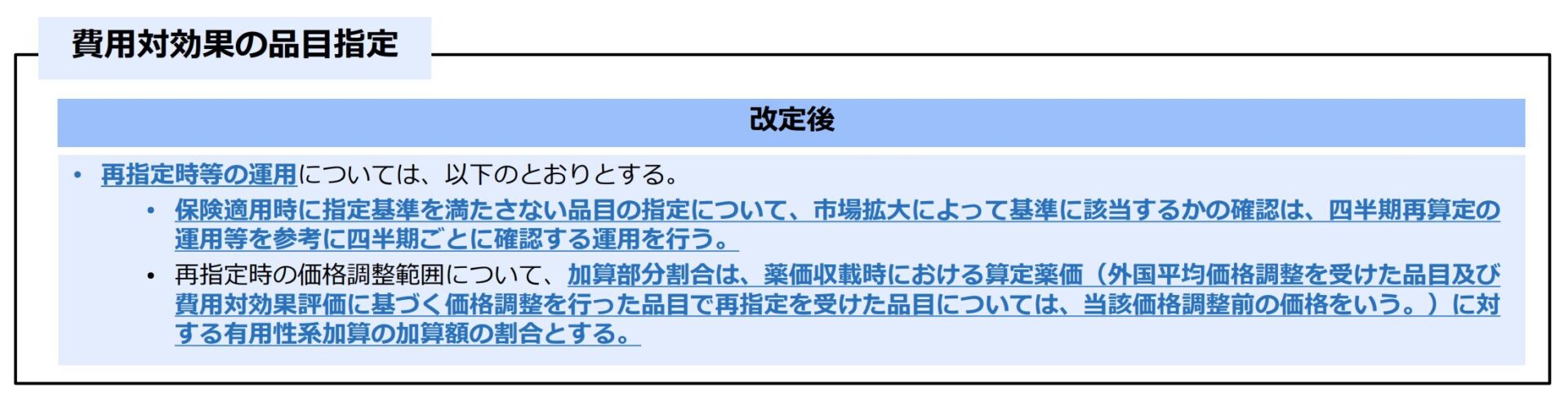

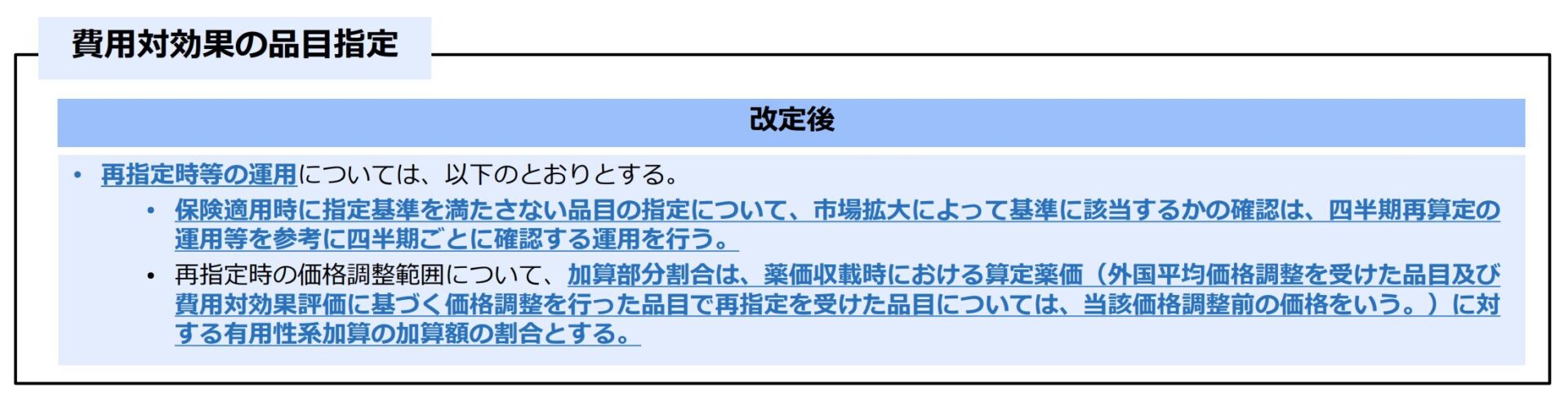

さらに市場規模が予想以上に拡大した場合は、四半期ごとに対象を再確認して「再指定」される仕組みが導入されました。

薬が想定以上に使われれば、再度費用対効果評価にかけられ、薬価が見直される可能性が出てきます。

企業からしたら逃げ場なしってことね

そう。国が本気で“骨抜き化”を防ぎに来たってことさ

なお原価算定について疑問が残る方は

こちらの記事も併せてご確認ください!

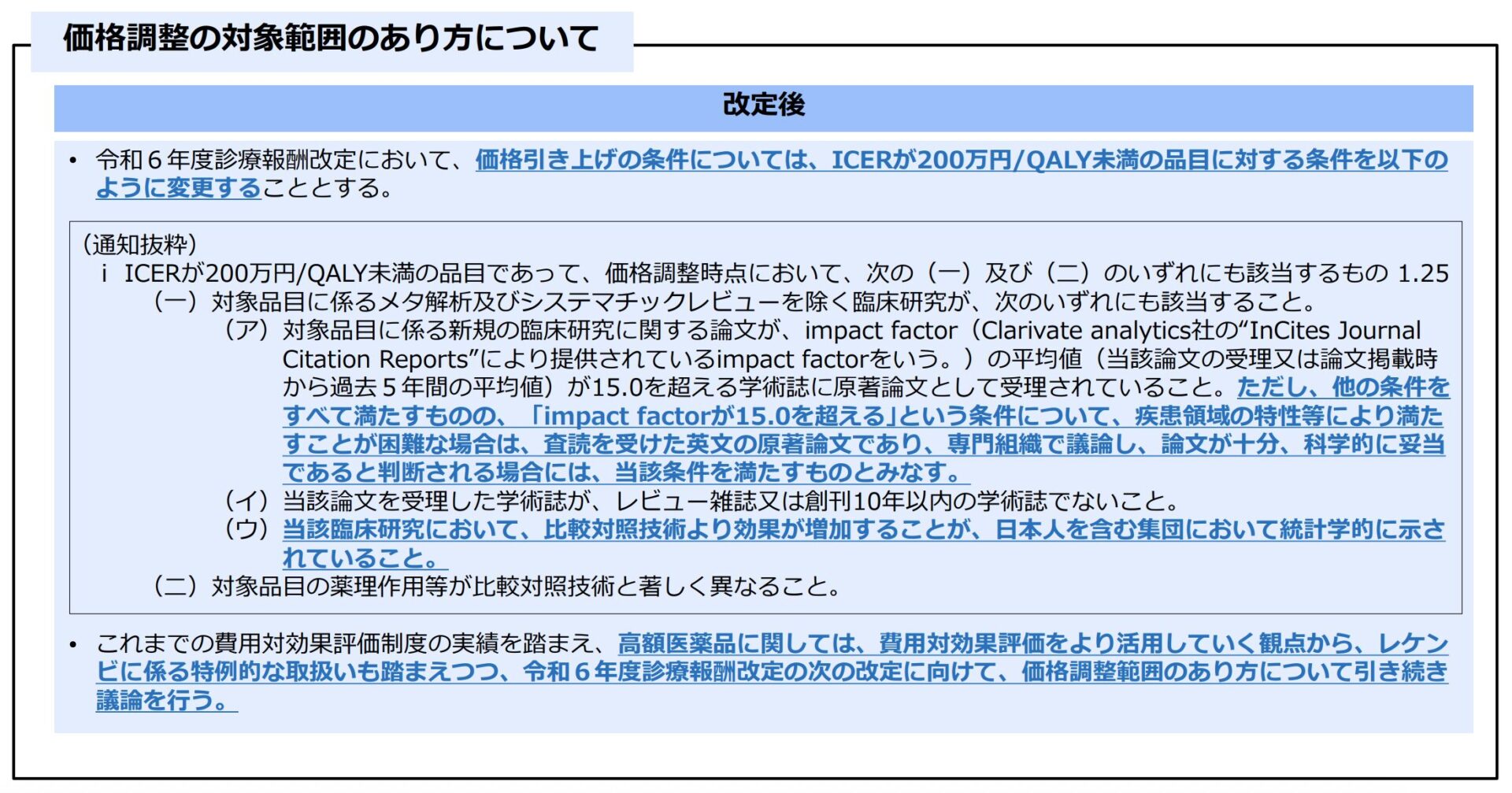

薬価引き上げ条件の具体化

これまで費用対効果評価制度は「薬価を下げるための仕組み」と見られてきました。

実際、薬価が引き上げられた事例は一度もありません。

(※2025年9月現在)

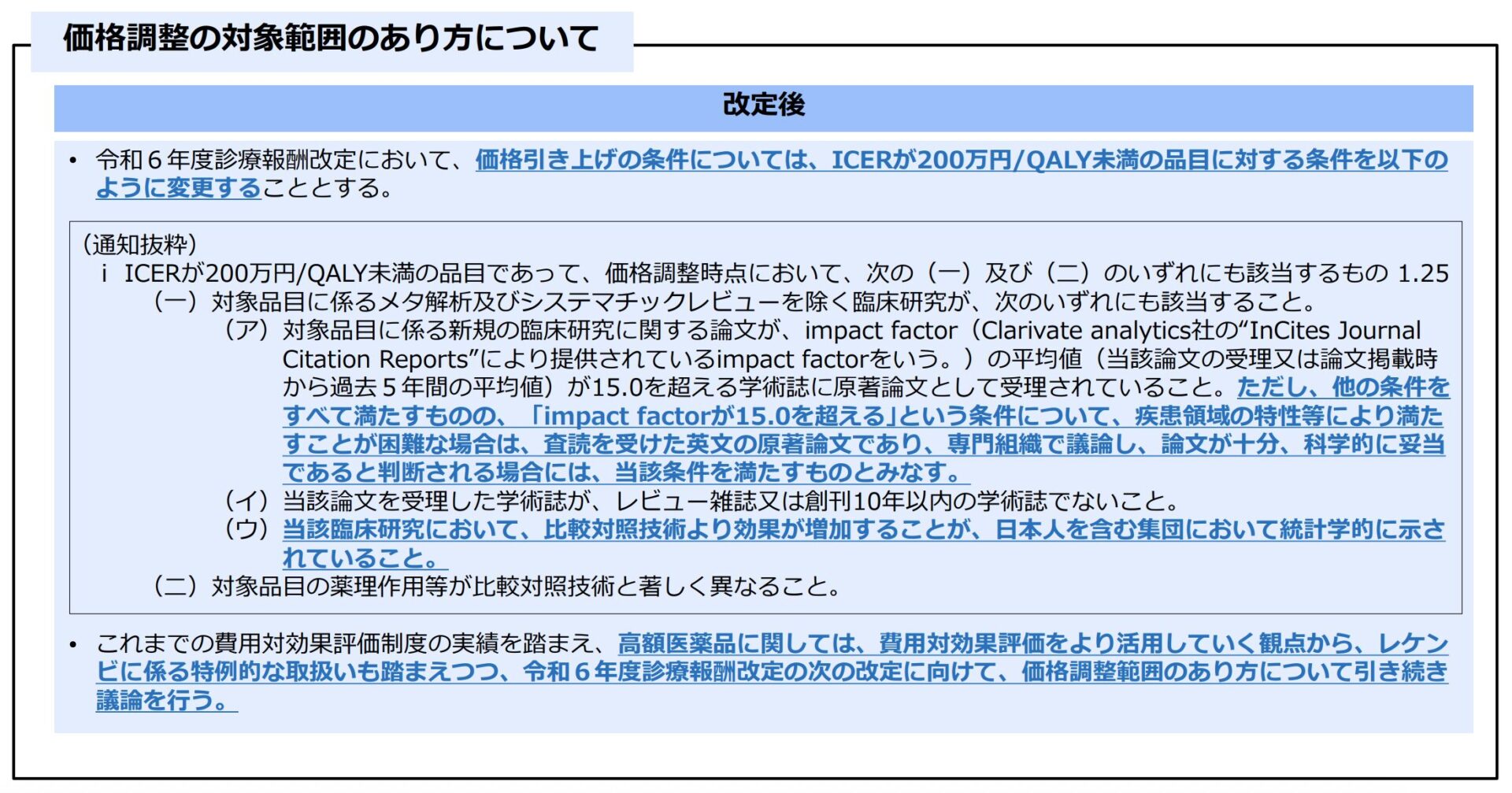

ところが令和6年度改定では、条件を満たせば薬価を上げられるルートが新設されました。

条件は次の三つ。

- ICER(増分費用効果比)が200万円/QALY未満であること

- インパクトファクター15以上の医学誌に掲載された臨床研究で新薬の優位性が証明されていること

- 比較対照と作用が異なること

これらをすべて満たした場合に限り、薬価を5〜10%引き上げることができます。

え、薬価が上昇基準が明文化って初めてじゃん!ちょっと期待できるかも!

上がってよかったーって思うじゃん?でもこれ無理ゲーよ。基準が厳しすぎて、現実にはほぼ通らないんだ

なぜ無理ゲーなのか?

- ICER200万円/QALY未満の壁

高額になりやすい新薬でこの基準を下回るのは至難の業。特に抗がん剤ではほぼ不可能。『健康1年分あたり200万円まで許容するよ』ってことです。がん患者で無理なのわかりますよね… - IF15以上の医学誌ハードル

NEJMやLancetに準じるジャーナルにRCTを載せる必要があるが、掲載まで数年単位。しかも明確な優位性が示されなければアウト。 - 作用機序の違い必須

既存薬の改良型はアウト。完全に異なる作用を持つ新薬しか対象にならず、多くの製品がここで落ちる。

つまり「ICER200万以下 × 世界最高峰ジャーナル掲載 × 作用機序が異なる」という三連コンボを同時に満たす必要があります。

なんか『東大医学部に現役で合格しつつ、オリンピックで金メダル取る』ぐらいの条件に見えてきた…

そう、そのくらい現実離れした難易度なんだ。それを産業に要求するから異常だよね…だから“制度上は引き上げあり”って言っても、実態はほぼ不可能ルート

利益は意外と小さい

そして、たとえこれらの条件をクリアしても、伸びる薬価は 5〜10%だけ。

仮に大型新薬で年間売上1000億円あったとしても、増えるのは 多くて100億円程度。

一方で、この100億円を得るためには、前述の「三重の難関」を突破する必要があります。

うーん…コストとリターンが全然釣り合ってない気がする

そう。制度上は“薬価引き上げ”が可能になったけど、企業が本気で狙うインセンティブはほとんどないんだ

チク小言

令和6年度改訂で

薬価を下げる機能は骨抜きを防いだのに

薬価を上げる機能は骨抜きにしています。

ダブルスタンダードここに極まれり

実に美しいヘルジャパン薬価制度です。

本当に唾棄すべきフェアではない制度設計です。

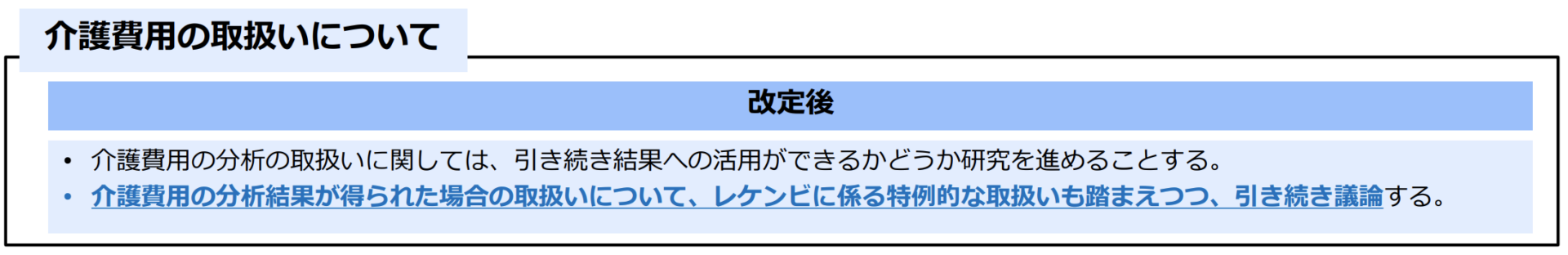

介護費用の取り込みという新しい流れ

こちらは後編で詳しく扱う予定ですが

「介護費用をどう扱うか」という問題もこの時、議論が始まっています。

きっかけは認知症薬レケンビでした。この薬は認知症の進行を遅らせる効果があり、結果的に介護施設への入所が遅れる可能性があります。

そうなると、医療費だけでなく介護費用の削減効果も考慮すべきではないかという議論が起こりました。

現状では介護費用は薬価調整に直接反映されていません。

しかし厚労省はデータ収集を進めており、将来的には「医療+介護費用を含めた総合的評価」が制度に組み込まれる可能性があります。

薬の価値が“介護の出費”まで変えるって考えるとすごい話だね

そう。社会保障全体を一つの仕組みで見直そうとしているんだ

国(厚労省・中医協)の狙い

厚労省や中医協がこの制度に込める狙いは、単純に薬価を抑制することではありません。

抽象的に言えば「社会的に正しい水準に薬価を近づけること」。具体的には以下のような方向性があります。

・比較対照を診療ガイドラインに基づいて厳格化する

・薬価引き上げの条件を明確にする

・介護費用など社会的コストを取り込む

これにより、薬価決定のプロセスを透明化し、社会的な納得感を高めることを目指しています。

これは完全な私見ですが最終的には費用対効果制度をベースに

ありとあらゆる医療の価値を決めていく腹づもりではないでしょうか…

“透明性”とか“見える化”って言葉、国は好きだよね

医療にアウトカム指標を入れるってずっと言ってるし

その準備だと思うんだよね

まとめ

費用対効果評価制度は、薬のコスパを科学的に測り、薬価を調整する仕組みです。

今回は基本と令和6年度改定で大幅に強化された内容を紹介しました!

国は制度を国際水準に育てようとしていますが、製薬業界は過度な財政抑制への懸念を強めています。制度は今後ますます医療現場と製薬産業に大きな影響を与えていくでしょう。

単なる制度改正じゃなく、医療の未来そのものに関わるんだね

だからこそ、今の動きを理解しておくのは医療に関わる人には必須なんだ

中編に

続きます!