費用対効果評価制度が、波紋を呼んでいます。

今回のポイントは

「有用性系加算がなく市場規模が大きい薬を、費用対効果評価でどう扱うか?」。

製薬業界は「そんな薬にまで手を入れるのは制度の逸脱だ」と反発し、

中医協は「薬価全体の妥当性を評価することが重要」と応戦しています。

つまり――

「補完制度」だったはずの費用対効果評価が、今や「本体価格にまで踏み込む制度」に変わりつつあるのです。

この記事では、製薬業界と中医協の主張を整理し、

この対立がどこから来て、どこへ向かうのかを見ていきます。

チクチク

チクチクおそらく2025年10月15日に

進展があるはずなので状況を整理しておきましょう!

両者の主張をまとめてみる

最初にざっくり

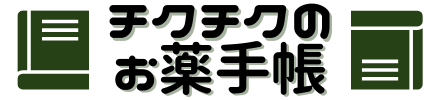

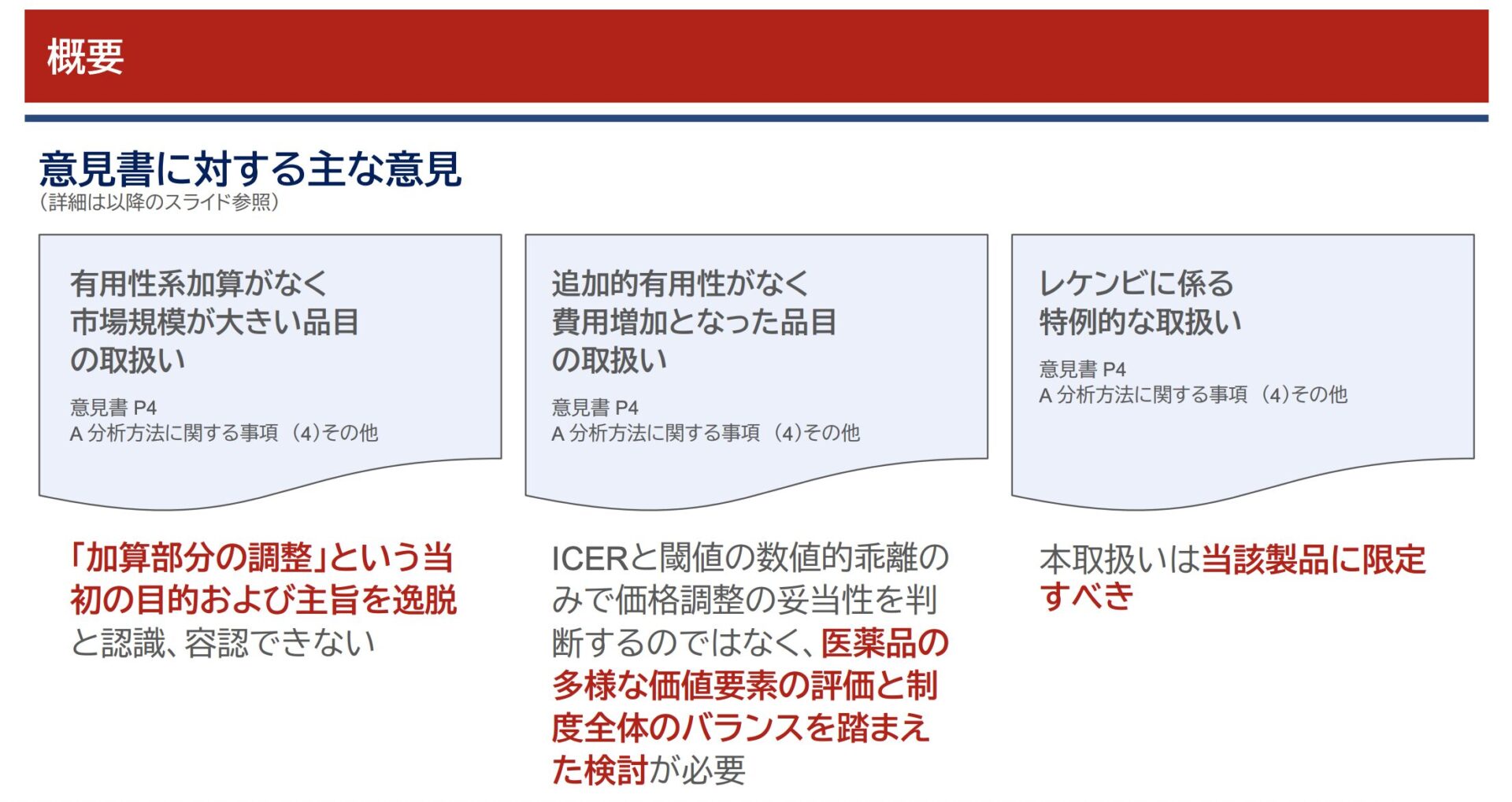

製薬業界の主張を見てみましょう!

製薬業界の

費用対効果評価制度に対する主張は

2025年8月6日の

費用対効果専門部会の資料に

非常によくまとまった

1枚のスライドがありますのでご紹介します。

これを分かりやすく意訳してみました!

- 業界の主張

- 1:有用性系加算がなく市場規模が大きい製品は聖域である!

- 2:レケンビのやり方は異常…許せない!

- 3:コスパが悪いってされた薬の評価方法が恣意的じゃない?

今回は3点のうち

もっとも重要…

というか理不尽な

有用性系加算がなく

市場規模が大きい製品は

聖域である!

これの主張を

中医協の反対とともに

詳しくみていきます!

- 2:レケンビのやり方は異常…許せない!

- 3:コスパが悪いってされた薬の評価方法が恣意的じゃない?

なお、上記2点は

今後別記事で解説していきます!

分量の都合でね…

背景の確認

理解を助けるために

費用対効果評価制度の立ち位置を

簡単に振り返ります。

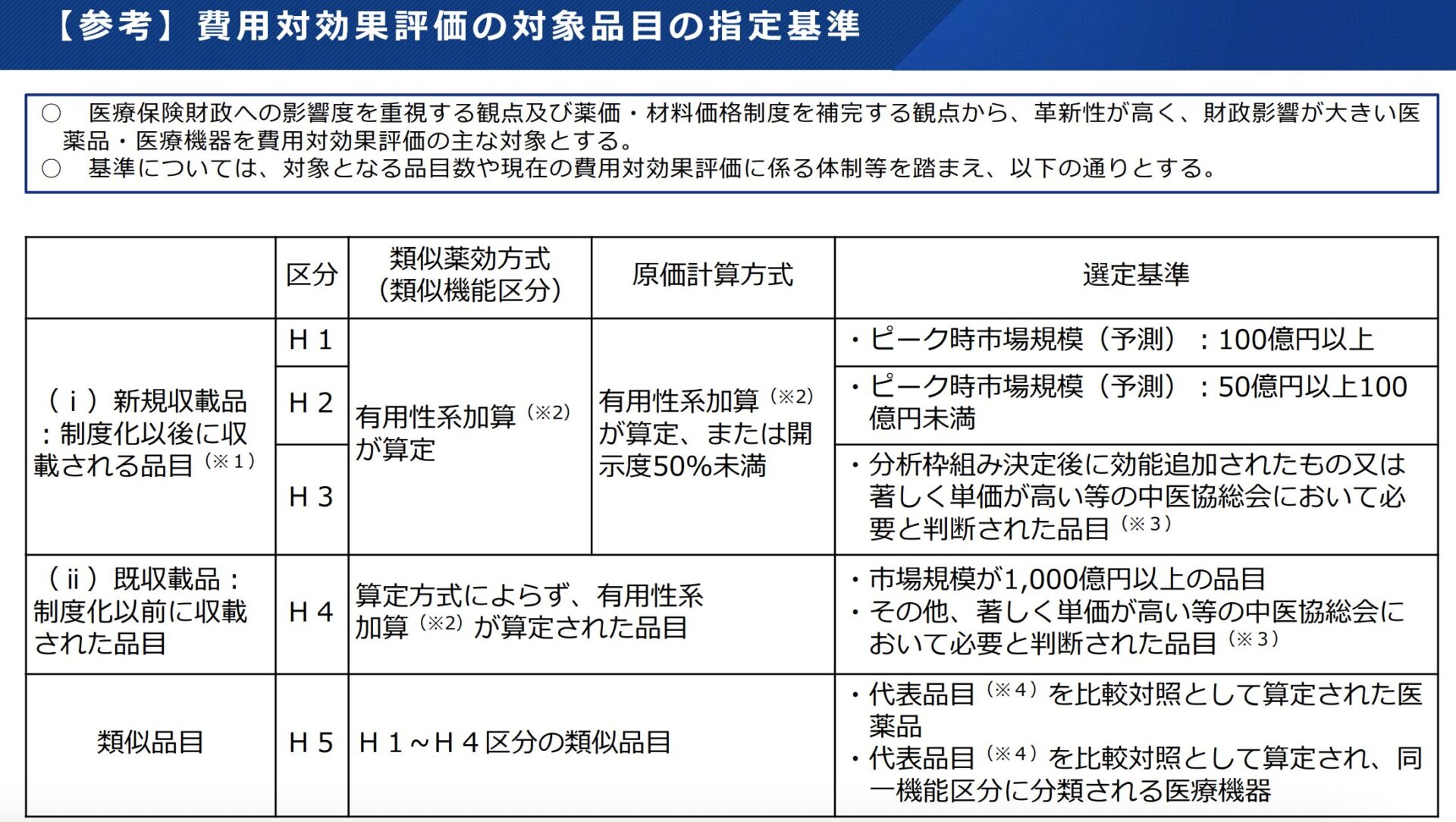

日本の費用対効果評価は、2019年に制度化され、本格導入から約6年が経ちました。

制度の詳細は過去記事を読んでいただけると幸いです。

この制度を非常にざっくりと紹介すると

薬の承認を左右する制度ではなく

「承認された薬の値段をどうするか」を

決める制度として始まっています!

もう少し詳しく書くと

迅速に革新性を加算として評価して、

その加算部分を後から調整することで

適切な薬価にしよーぜ!という制度です。

ちなみに中医協の松本委員の発言にもバッチリ残っています。

ここポイントですのでしっかり読んでおほえておいてください!

松本吉郎委員

費用対効果評価につきましては、これまでの中医協において結果的に腰を据えた検討が行われて、その運用が始まっている状況にあると思います。保険償還の可否に用いない、一旦保険収載した上で価格調整に用いるという薬価制度などを補完する観点から活用するのが大原則であって、これをしっかりと守っていくべきと考えております。

引用:2021年4月21日 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第53回議事録

保険償還の可否に用いない、一旦保険収載した上で価格調整に用いるという薬価制度などを補完する観点から活用するのが大原則

これが大原則なんです!

中医協が決めた大原則です!

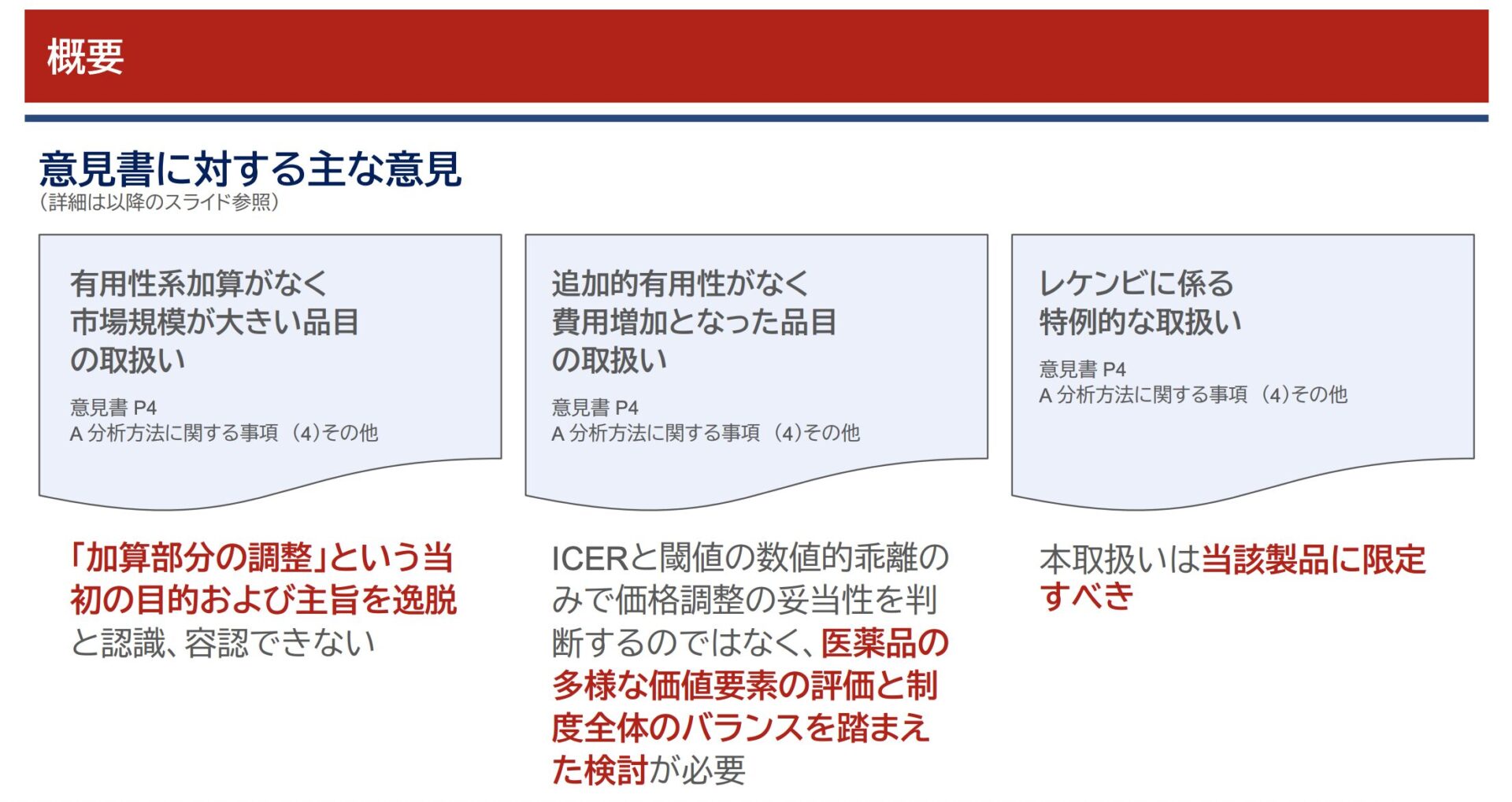

さらに対象も

有用性系加算が選定された品目と

その類似品目とされています。

まとめるとポイントは3つ

- 保険償還の可否に用いない

- 薬価制度などを補完する

- 有用性系加算が選定された品目

さぁこれを踏まえた上で、理不尽ポイントをを見ていきましょう!

市場規模が大きい製品は聖域である!

これ、ちょっと分かりにくいですよね。

ざっくり言うと――

「加算をもらっていないのにたくさん売れた薬は、費用対効果評価の対象外」

だから薬価さげんなよ?

と製薬業界が言っている訳です。

なぜ対象外だったのか?

制度の設計自体がそもそも

「革新的な薬はまず加算をつけて早く承認しよう。その後、加算部分で費用対効果を評価して調整しよう」

という建付けになっているんです。

だから、加算がつかない=革新性が認められなかった薬は、そもそも下げるための加算部分がないから、評価の対象外で本来薬価は下がりません!

薬価を下げる場所がそもそもないのね…

でも、それでも売れた薬がある

国から革新性を認められず、加算という“ボーナス”ももらえなかった薬。

それでも、企業努力で製品を磨き上げて売上を伸ばした薬もあります。

…ところが、ここで問題が。

あれ?この薬、たくさん売れてるね…なんとか薬価下げられないかな?

「加算なしで売れたなら、薬価下げようぜ?」

なんと中医協では、

「加算をもらってないのに売れた薬? じゃあ本体の薬価を見直そう」

こんな声が上がっているんです!

本来は“加算をつけた薬の調整”をするための制度なのに、

“加算がない薬”まで巻き込もうとしている。

これが、製薬業界が怒っている理由です。

要するに、そりゃあないぜー?最初に言ってたことと違うよ?加算制度の補完の調整制度だから、加算部分に限るんじゃないの?加算取ってない薬の売り上げまで奪うのは暴論やろ?って話です。

本体薬価も調整するとなると、薬価制度の補完という役割を飛び越えて、薬価制度そのものになりますから…

当然の反応よね?

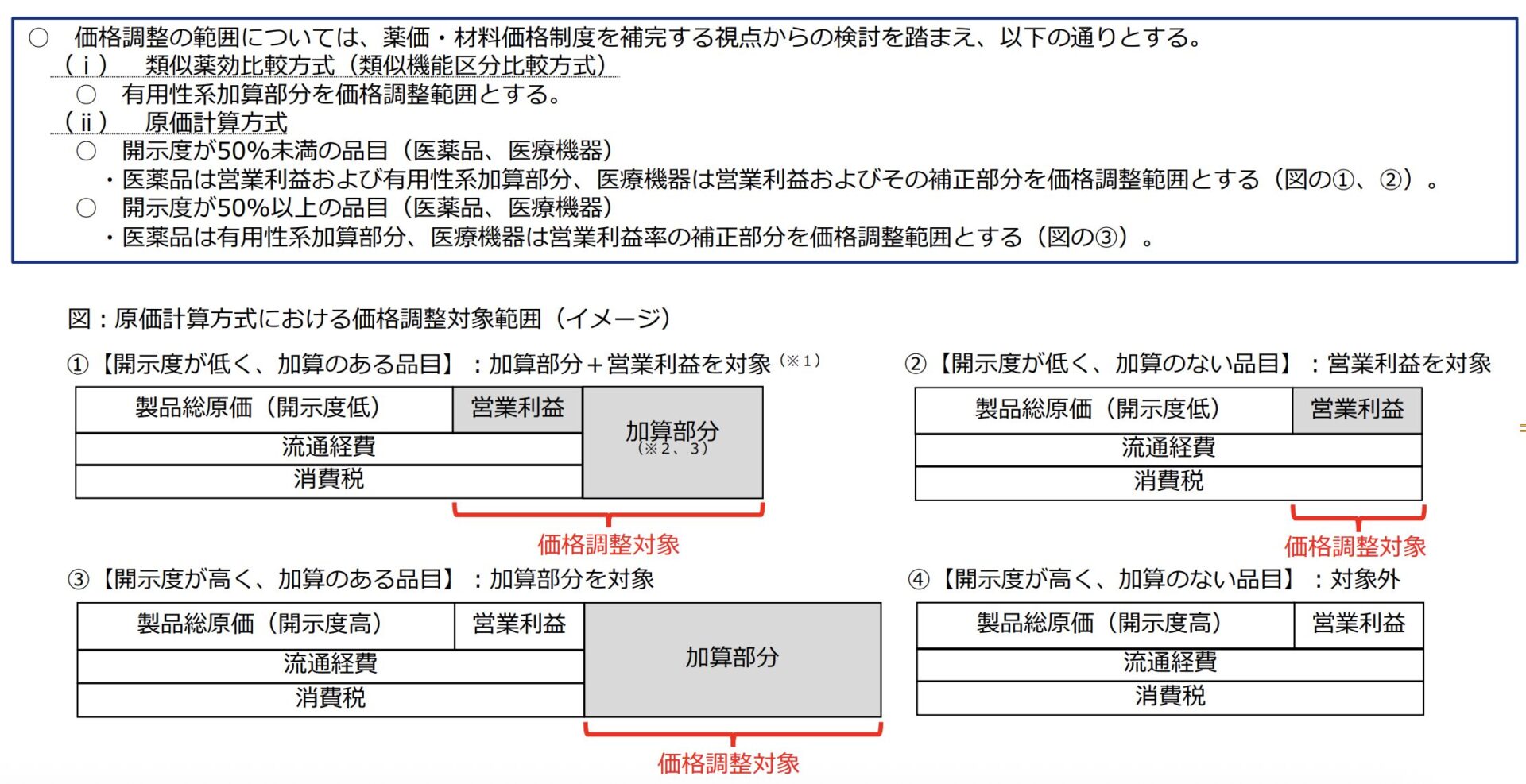

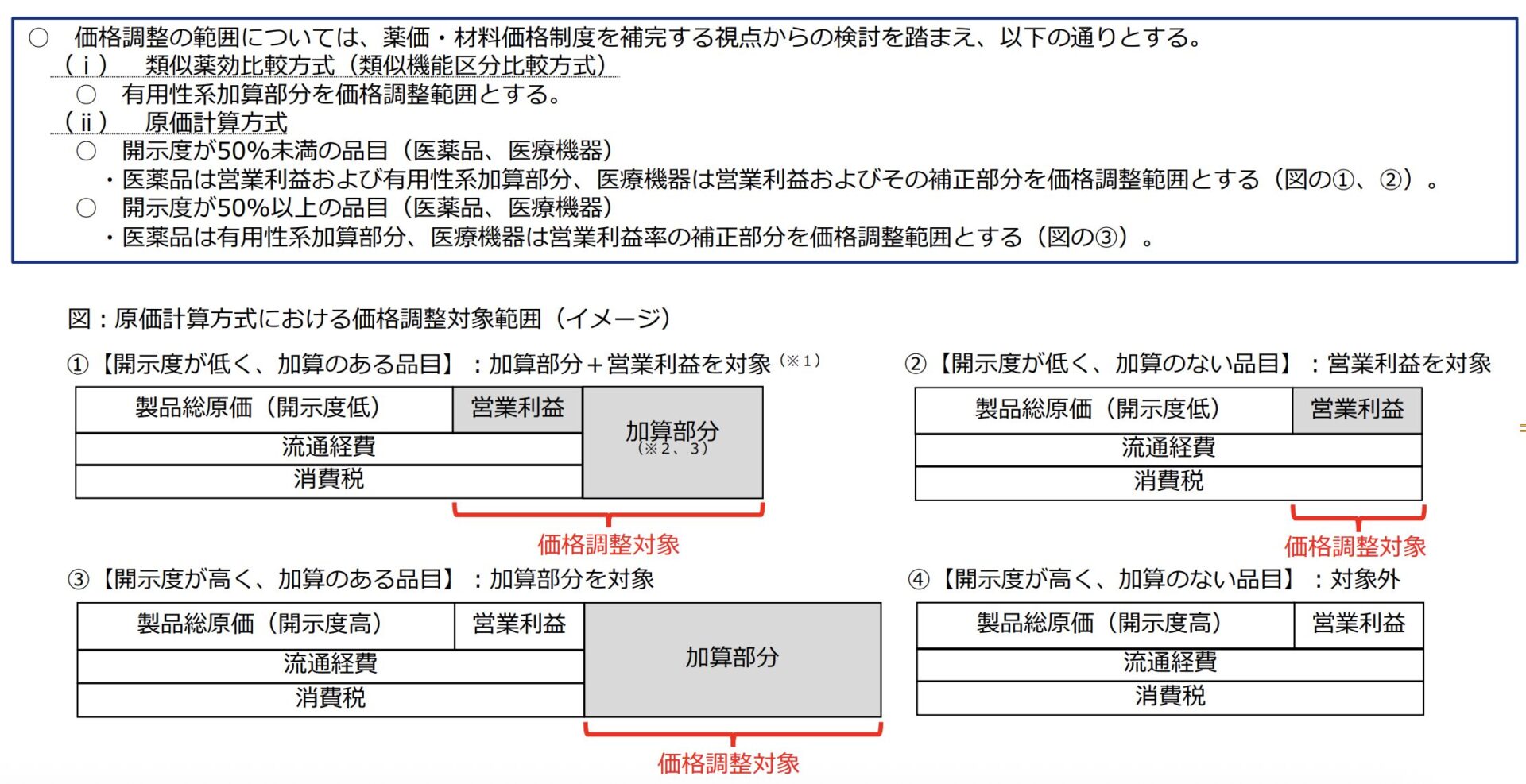

原価計算方式だとさらに厳しい

ちなみに、類似薬効比較方式なら“加算部分”だけをいじれば済みます。

でも原価計算方式で決まった薬価は違います。

じつは既に…“薬価本体=営業利益”に手が入っている

ダブルパンチ構造になっているんです。

お得意の原価開示度が低い場合のペナルティです!

すっごく理不尽ですよね?

そりゃあバチバチにキレるわけです…

中医協委員の反論

まぁバチバチにキレている製薬業界ですが

中医協からの反応を見てみましょう!

業界の怒りに対する反応やいかに…

薬価制度を補完する位置づけにあるのだから価格調整の範囲は加算部分にとどまるべきということでございますけれども、保険者としては、皆さん御承知のとおり、薬価というのはベーシックな部分にプラスの加算がされているという構造になっておりまして、そのベーシック部分も含めました薬価の妥当性を費用対効果という視点で評価するということは極めて重要だと考えております。究極的には保険償還の可否の判断に用いるということも考える余地があると思いますけれども、まずは、より広い範囲で価格調整することが保険償還の納得性につながるということは改めて指摘させていただきます。

引用:2025年8月6日 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第71回議事録

骨太の方針にも「更なる活用に向け」という枕言葉がついておりますことを改めて御指摘したいと思います。

引用:2025年8月6日 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第71回議事録

意訳

原則とかいいから

薬価本体に手入れさせろ!

ジャイアンか?

ナメラレテルノ?

そして何よりやばいのがこの発言…

究極的には保険償還の可否の判断に用いる

『保険償還の可否に用いない』

という中医協が決めた大原則を

フルシカトする発言…

いやはや恐ろしい…

薬価を削るためなら何でもアリ?

手のひらクルクル〜って?

自分たちで決めた原則は守れよ?🧚

まとめ

今回の議論を一言でまとめると、「費用対効果評価の線引きが揺らいでいる」ということです。

本来は「加算部分だけを後から調整する」制度だったはずが、今では「加算がない薬」まで対象にしようという動きが出ています。

製薬業界から見れば、

「努力して売れた薬を罰するような制度」

中医協から見れば、

「薬価全体の妥当性を検証する当然の流れ」

――その価値観の衝突が続いています。

制度が「補完」から「統制」へと傾くのか、それとも原点回帰するのか。

費用対効果評価制度は、いま大きな転換点を迎えています。

本記事が参考になりましたら幸いです!

おもしろかったらXもフォローしてね!