今、医療現場では

さまざまな変化が押し寄せていますよね。

でも、ニュースや行政資料を見るだけでは、

何が進んでいて、これからどうなるのか?

チクチク

チクチク正直、全体像がつかみにくいですよね。

マイナ保険証?

電子カルテの標準化?

共通算定モジュール?

全国医療情報プラットフォーム?

なんとなく聞いたことはある。

でも、現場でどう影響するのかは

よく分からない。

というか,

わかるわけなくない?

そんな製薬社員&医療関係者の方に向けて、、

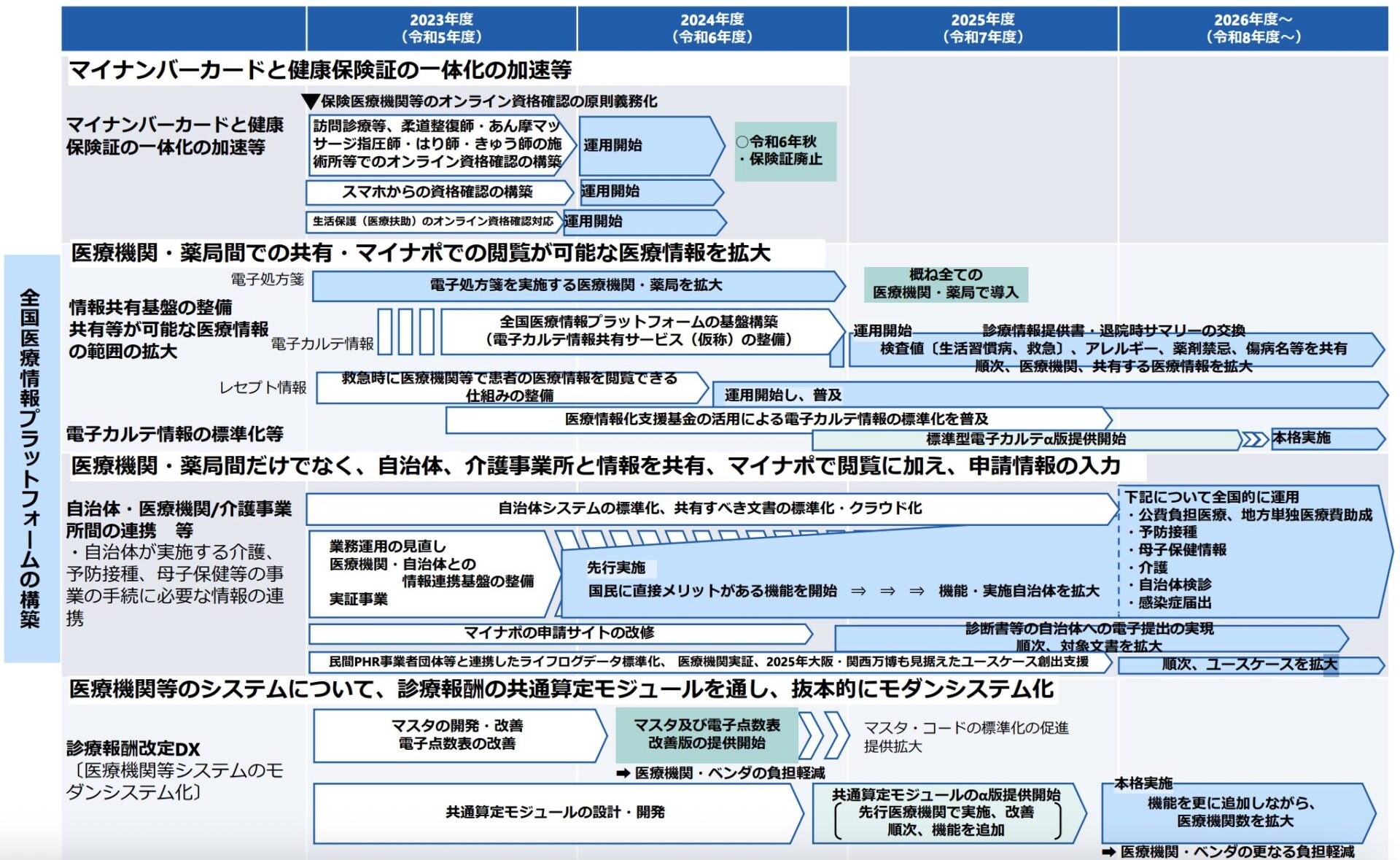

- 国が描いている医療DXの「全体像」

- すでに始まっている取り組みと今後の展望

- 病院・診療所・製薬企業それぞれに関係するポイント

この記事では上記内容を、

工程表や制度設計をもとに

できるだけ、かみくだいて解説します。

特に2025年から始まり、

2026年には本格実装が見込まれている

「全国医療情報プラットフォーム」

これは単なるIT化の話ではなく、

医療のあり方そのものが変わる大きな転換点

…かもしれません。

ぜひこの機会に、

いま何が起きているのか、

一緒に整理しておきませんか?

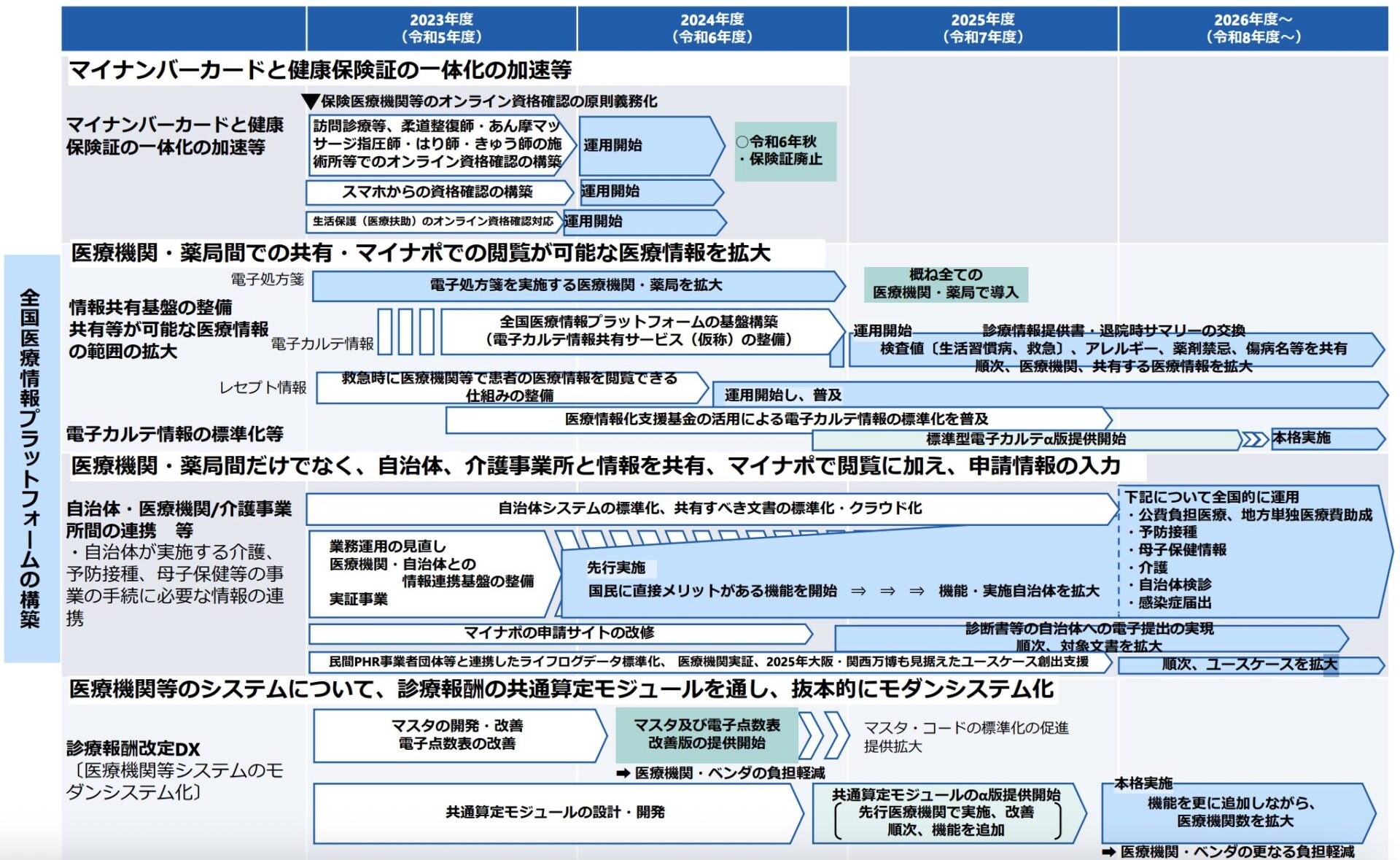

医療DXの全体像|4つの柱で進むデジタル改革

今回のDxは、単なる“電子化”ではありません。

厚労省が掲げる「医療DX推進工程表」にて

以下の4つの柱が明確に示されています。

- 全国医療情報プラットフォームの構築

- 電子カルテの標準化

- 共通算定モジュールの導入

- 医療データの利活用基盤の整備

それぞれが連動しながら、

日本の医療インフラを

根本から作り替えていく

壮大な取り組みです。

ざっくり表にして解説すると

| 柱 | 目的 | ざっくり中身 |

|---|---|---|

| ① 全国医療情報プラットフォーム | 患者・医療機関・自治体を閉域網で接続 | 本人確認=マイナカード/データ共有=FHIR |

| ② 電子カルテの標準化 | 病院間で“読める・書ける”フォーマット統一 | 3 階層アーキテクチャ+HL7 FHIR+JP Core |

| ③ 共通算定モジュール | 診療報酬計算をクラウドで統一 | 返戻・地域差をゼロへ |

| ④ 医療データ利活用基盤 | 匿名化して政策・研究・産業へ活用 | 情報連携基盤+Visiting解析環境 |

ここからはそれぞれ簡潔に解説していきます!

2025年7月、医療Dxはいまどこまで進んでいるのか?

医療Dxの背景にあるのは、

やはり少子高齢化と医療従事者の人手不足という、

逃れようのない社会構造の変化。

単なるシステム導入ではなく、

もっと大きな「医療の仕組みそのものの再設計」として進んでいるのが

医療DX…中でも中核となるのが、

「全国医療情報プラットフォーム」です。

これはざっくりいうと、カルテ、検査、処方、医療費など、いままで“病院ごと”に閉じていた情報を、全国レベルでつなげていこうというプロジェクトです。

全体像はコチラの

「医療DXの推進に関する工程表(全体像)」を

見てもらうと早いかと思います。

いや多いわ!

順番に切り崩して見ていきましょう!

全国医療情報プラットフォームの構築|医療情報のハブ化と通信インフラの強化

全国医療情報プラットフォームは、

マイナンバーによる患者識別と医療機関の情報連携を支える

デジタル基盤の中核です。

ざっくりポイントは3点ありまして

- マイナポータルを活用した本人確認と情報アクセス

- 閉域網(セキュアネットワーク)を通じた情報伝送

- 医療機関・薬局・自治体・保険者の接続管理

他にも技術面では災害などの

非常時でも医療情報が失われないように、

データの分散保存やバックアップ、

別の場所にあるシステムへの切り替え準備(冗長化)

こんなことが求められています。

重要な書類を1か所に保管するのではなく、別の場所にもコピーを置いておくイメージです。

このように、全国医療情報プラットフォームは「ただつながる」だけでなく、安全に、途切れず、どんなときでも使える仕組みとして整備が進められているのです。

一方、初期導入には専用サーバーや専用線の敷設、認証機器などの投資が必要になるため、特に中小規模の医療機関では資金面がネックになりがちです。

そこで厚労省は、以下のような複数の仕組みを組み合わせてコスト負担を軽減しています。

- オンライン資格確認導入補助金:カードリーダーやネットワーク機器の導入費用を最大で全額補助。

- 医療DX推進補助金(令和6年度新設):標準電子カルテやセキュア回線の初期導入費を支援(1施設あたり上限1,500万円)。

- IT導入補助金<デジタル枠>:クラウド型電子カルテや診療支援SaaSの導入に活用可能。

- 診療報酬上のインセンティブ:オンライン資格確認や電子カルテ情報共有の対応を行うと初診料・再診料に上乗せ加算が認められる。

- 地域医療連携ネットワーク整備事業:県単位でLAN環境や医療情報基盤を整備する際に活用できる補助枠。

ここまでお金をかけてもDxを進めると医療費が削減できるを考えているんだね!

マイナンバーカードと保険証の一体化|現場での変化と導入の進捗

2025年12月をもって、現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードに一本化される予定です。

実は当初の予定だと「2024年秋に健康保険証を廃止する」というスケジュールだったので1年以上遅れています。

すでにオンライン資格確認の導入は全国で進んでおり、多くの医療機関で「保険証を出す」代わりに、カードリーダーにマイナンバーカードをかざすだけでOK、という仕組みが定着しつつあります。

この辺りはご存知の方多いですよね!

実は国保の7割は既に期限切れを迎えています!

自営業者ら国保加入者の7割にあたる約1700万人と、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者全員約1900万人の保険証。

引用:読売新聞オンライン

安心できる?|マイナンバー×医療情報のセキュリティ対策

当然ながら「医療情報がマイナンバーとひもづけられるのは不安」という声もありますよね。念の為簡単にコチラにも触れておこうかと思います。

当然ながら、厚労省は多層的なセキュリティ対策を講じています。

- 利用履歴のマイナポータル上での開示(誰が・いつアクセスしたか確認可能)

- 医療機関ごとのアクセス権管理(情報の種類ごとに細かく制御)

- 職種認証や端末認証による制限

結果、21年3月から始まり、丸4年以上たった現時点でも不正アクセスや情報漏洩の重大な事例は確認されていません。

おそらくもっとも大きなトラブルが24年10月のシステム障害かな?

これも漏洩はなくてガードはかなり強固と言って良さそう。

医療情報の見える化|マイナポータルで変わる患者体験

マイナポータルを通じて、患者が自分の診療情報(検査、処方、医療費など)をいつでも確認できるようになります。

「医療情報は医療者のもの」から、「患者と共有する時代」へのシフトが進んでいます。

これにより、患者が自身の治療により主体的に関わる環境が整いつつあります。

「既に閲覧できるもの」と「これから閲覧できるようになるもの」に整理してみたよ!

1. 2025年8月時点で“すでに”閲覧できる情報

| カテゴリー | 主な内容 |

|---|---|

| 薬剤情報 | 過去1か月〜5年以内に処方・調剤された薬剤の履歴(院内処方含む) |

| 特定健診結果 | 40歳以上の特定健診データ(最大過去5回分) |

| 医療費通知・レセプト概要 | 受診日・診療内容・自己負担額。確定申告の医療費控除にも活用可 |

| 高額療養費の限度額判定 | マイナ保険証を利用すると窓口で自動適用 |

| 同意設定 | 医療機関ごとの情報提供可否を事前に設定可能 |

2. これから拡張される予定の情報(工程表ベース)

| 時期 | 追加予定の情報例 | 補足 |

|---|---|---|

| 2025年度後半〜2026年度 | 3文書6情報(診療情報提供書・退院時サマリー・健診結果報告+傷病名・アレルギー・感染症・禁忌薬・検査・処方詳細) | 電子カルテ情報共有サービスの稼働に合わせて段階的に追加 |

| 2026年度以降 | 画像診断結果、自治体検診データ、介護・予防接種・母子保健情報など | Public Medical Hub(PMH)を介した自治体連携の拡大 |

※Public Medical Hub(PMH)とは?

PMHは、自治体や病院がバラバラに持っている健診結果・予防接種・母子保健などの情報を、ネット上の“共通倉庫”にまとめる仕組みです。

イメージとしては「地域版のクラウドカルテ置き場」

この倉庫を全国医療情報プラットフォームにつなぐことで、医療と福祉をまたぐ公的データをマイナポータルから一気に確認できるようになり、介護や子育て支援の申請もオンラインで手早く済ませられるようになります。

補足するとPMHの進捗が“約半年〜1年”ほど遅れているそうなので、

画像診断結果、自治体検診データ、介護・予防接種・母子保健情報の完全導入は27〜28年度以降になるかと思います。

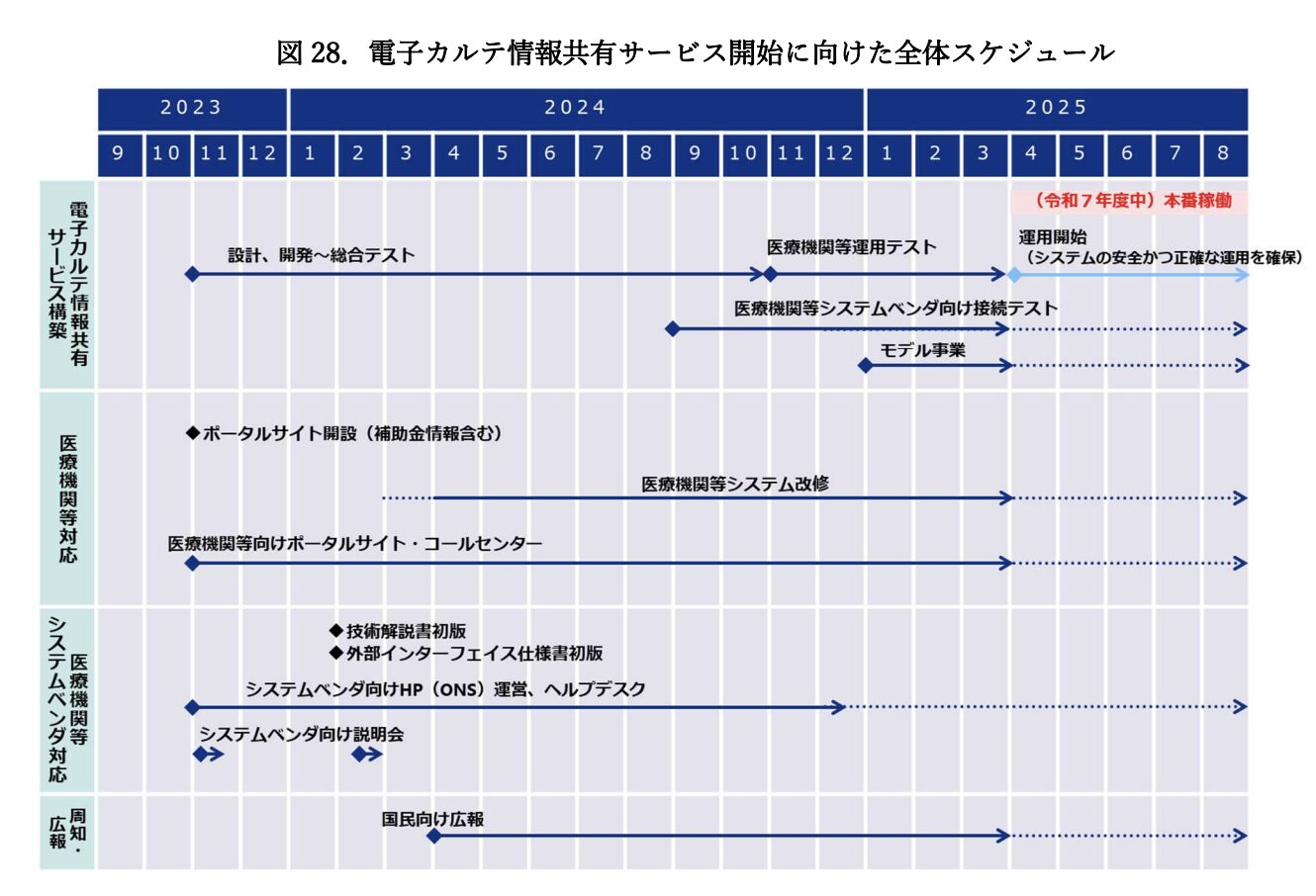

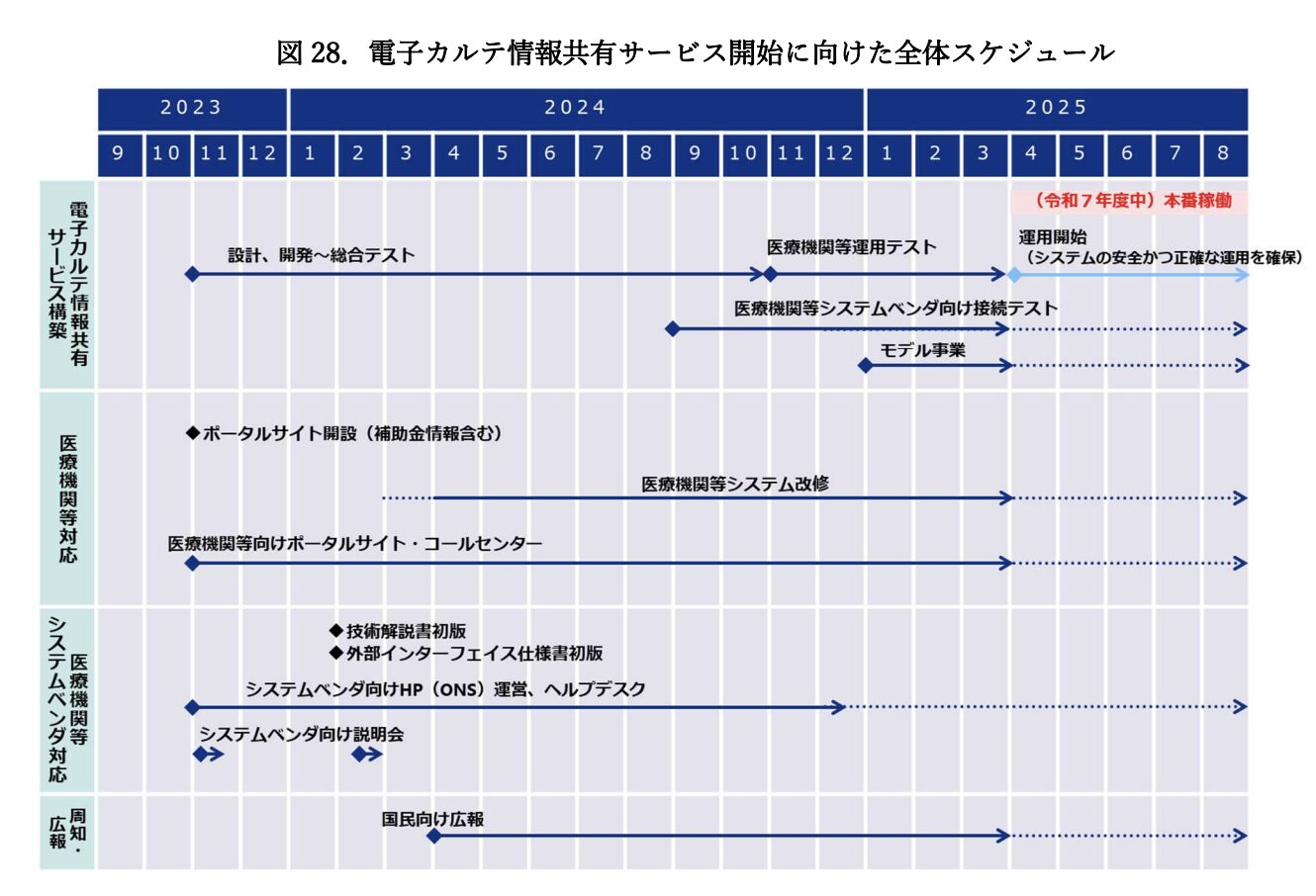

電子カルテ標準化の進捗と展望

次は電子カルテの標準化です!

これ超重要ポイントです。

なぜかというと

今ここの動きが顕在化してきています。

変な時期の電子カルテのマイナーチェンジアップデートがあるな?と感じた大病院のお医者様いらっしゃいませんか?

それ…後述するHL7 FHIRへの対応の可能性があります!それでは見ていきましょう!

これまで電子カルテはベンダーごとに仕様がバラバラで、医療機関をまたいだデータの連携が難しい状況が続いていました。

それを変えるのが、2025年度から本格始動する「標準電子カルテ仕様」です。

中でもポイントは、

3階層アーキテクチャの導入。

これは電子カルテを、

- 見た目(UI層)

- 処理ロジック(ビジネスロジック層)

- 保存データ(データ層)

という3つのパーツに分ける考え方です。

たとえば、「診察画面のデザインだけ変えたい」といったときに、中身の処理や保存形式はそのままにできる。つまり、柔軟性と共通性を両立できるのです。

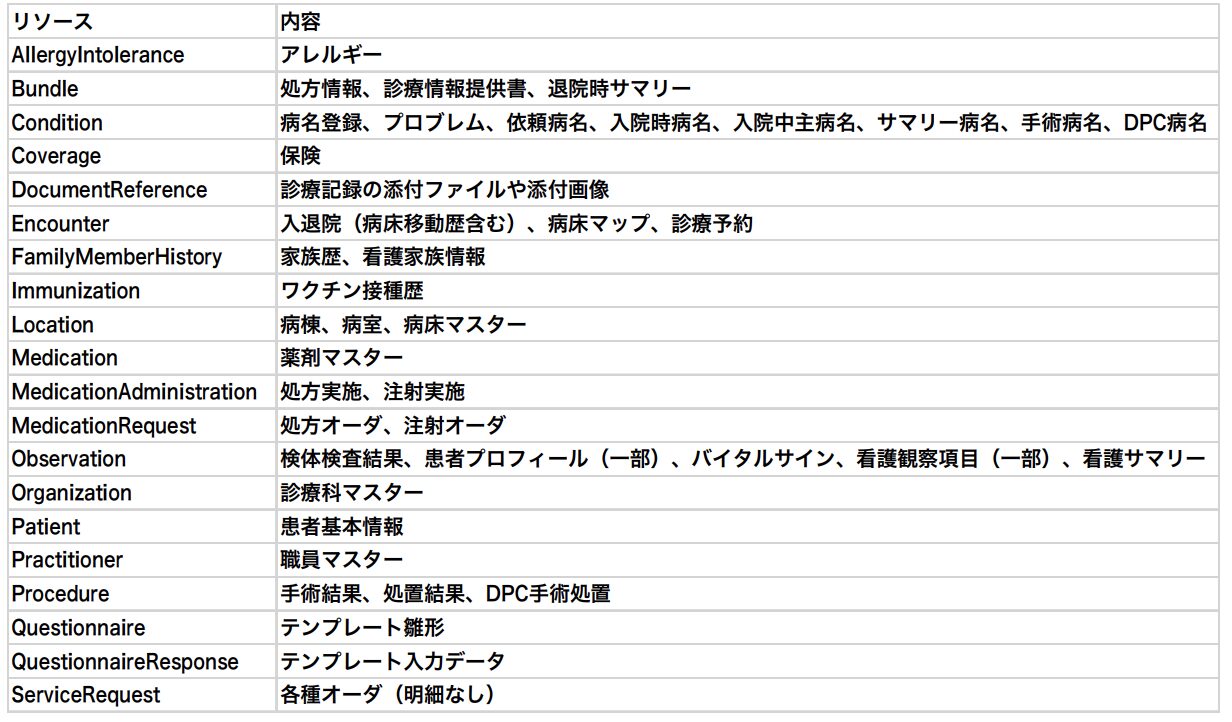

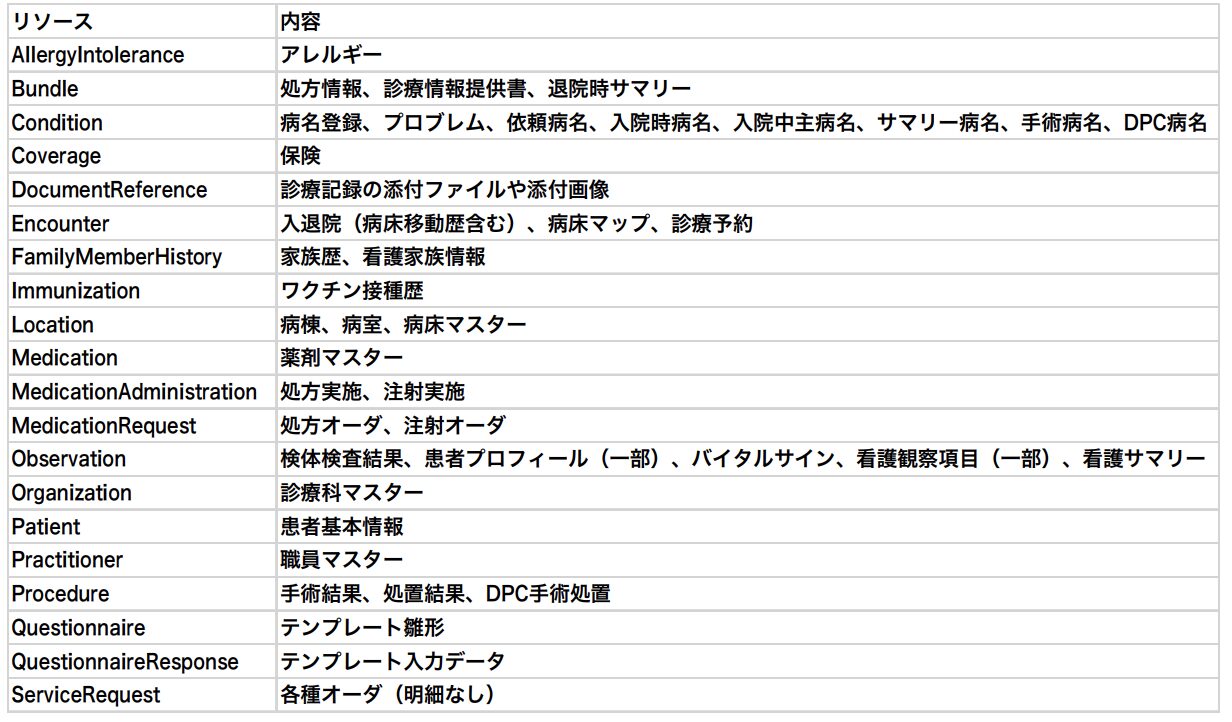

さらに、データの形式にはHL7 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)という国際標準を採用し、日本版にローカライズした「JP Coreプロファイル」に準拠することで国内の医療機関に対応します。

診療記録や検査、画像所見などもこのFHIR形式で出力され、全国の医療機関で読み書きできる共通語になります。

これにより、診療記録・検査・画像などが全国共通のデータ形式で読み書き可能になります。

用語もICD-10、YJコード、JLAC10といった標準コードに統一され、情報の解釈のばらつきが抑えられます。

コチラも令和7年度中の本格稼働が当初の予定です。

厚労省:電子カルテ情報共有サービスの導入に関する システムベンダ向け技術解説書

余談ですが有名どころでは順天堂大学病院とその関連病院が既にHL7 FHIRへの対応を済ませ、研究を行っています。

順天堂大学医学部附属順天堂医院、練馬病院、静岡病院、浦安病院、順天堂東京江東高 齢者医療センターでは、「HL7FHIR を使用した医療機関・ベンダーシステムの垣根を超 えた組織横断的医療情報収集の為の医療データ基盤構築とその活用方法の検討」という 研究を行っております。

引用:順天堂大学治験情報検索システム:過去の臨床データの調査研究への使用のお願い

順天堂大学治験情報検索システム:過去の臨床データの調査研究への使用のお願い

順天堂大学ではこの辺りの情報を標準化ているので、今後、後を追う形にで現場展開されていくのではないでしょうか?

申請情報の電子化とその周辺情報(公費制度)

共通電子カルテやマイナポータル等のDx化で

大きな恩恵を受けると考えられているのが、

公費制度に関する申請の電子化です。

たとえば難病医療費助成や生活保護などの制度では、いまだに紙の申請書と診断書が必要な場面が多いです。

病院において電子カルテで診断内容を入力していても、改めて紙に出力→押印→郵送…という手間がかかってしまっています。

アナログぅ…電カルの意味…

これについても、厚労省の工程表では電子申請・標準化に向けた検討が明記されており、

すでに一部の自治体ではマイナポータルとの連携による一部書類の削減も進んできています!

完全な運用には自治体システムの改修も必要なため、時間はかかるかもしれませんが、確実に「紙の壁」は崩れ始めています。

医療だけじゃない|自治体・介護部門との情報連携へ

公費制度の電子申請のように医療機関間だけでなく、自治体や介護、福祉との連携も視野に入れた仕組み整備が進んでいます。

たとえば、以下のような情報も将来的には一元管理され、患者や支援者が簡単に確認・申請できるようになることが期待されています。

- 要介護認定情報

- 子育て支援や予防接種履歴

- 自治体の医療費助成制度の適用履歴

医療と介護、自治体支援の情報をまたいで活用できるようになることで、「切れ目ない支援」が現実のものになりそうです。

共通算定モジュールとは?|診療報酬の公平性と返戻削減の要

「同じ診療でも、病院によって点数が違う」――

そんな不公平を是正するのが、共通算定モジュールです。

病院の会計って、同じ治療なのに

- 「うちは○点」

- 「あっちは△点」

……と微妙に計算がズレることがありますよね?

原因は 病院ごとに“点数の計算方法”がバラバラ だから。

バラバラなので、当然ミスも起きるわけで、請求したあとに「計算違いますよ」とデータが戻ってきて、

再計算→再請求→入金遅れ……。これは大きな負担ですよね!

新しい診療報酬だと、そもそも請求するために個別に方法を調べる手間も都度発生しておりまして、現場はかなり大変です。

そこで

「計算は中央でまとめてやるから、もうミスもズレも起こさせないね!」

この仕組みが共通計算モジュールです。

診療報酬の計算をクラウド上の共通システムで実行し、全国で一貫した算定を可能しよう!って話ですね!

計算ロジックが中央で管理されるため、請求ミスや返戻の削減につながります。

- 加算の算定漏れ

- 算定要件の地域差

- 誤記や制度改定に対する遅れ

こうした要因によるトラブルの未然防止が可能になります。

工程表では、2025年度に複数地域でモデル事業を実施、2026年度以降に全国展開が予定されています。

患者側にも恩恵はあり、マイナポータル上でその日の医療費を即時確認可能となる見込みです。

即時確認は安心と納得度の強い医療につながるわよね!

医療データ利活用基盤の整備って何?

これ一番イメージがつきにくい人が多いのではないでしょうか?

診療報酬(=点数)で「お金の流れ」は見えても、治療成績や副作用のリアルな姿は意外とブラックボックス。

各病院ごとの治療成績なんて簡単にはわかりませんよね?これだと医療データを十分に活用できているとは言えません!

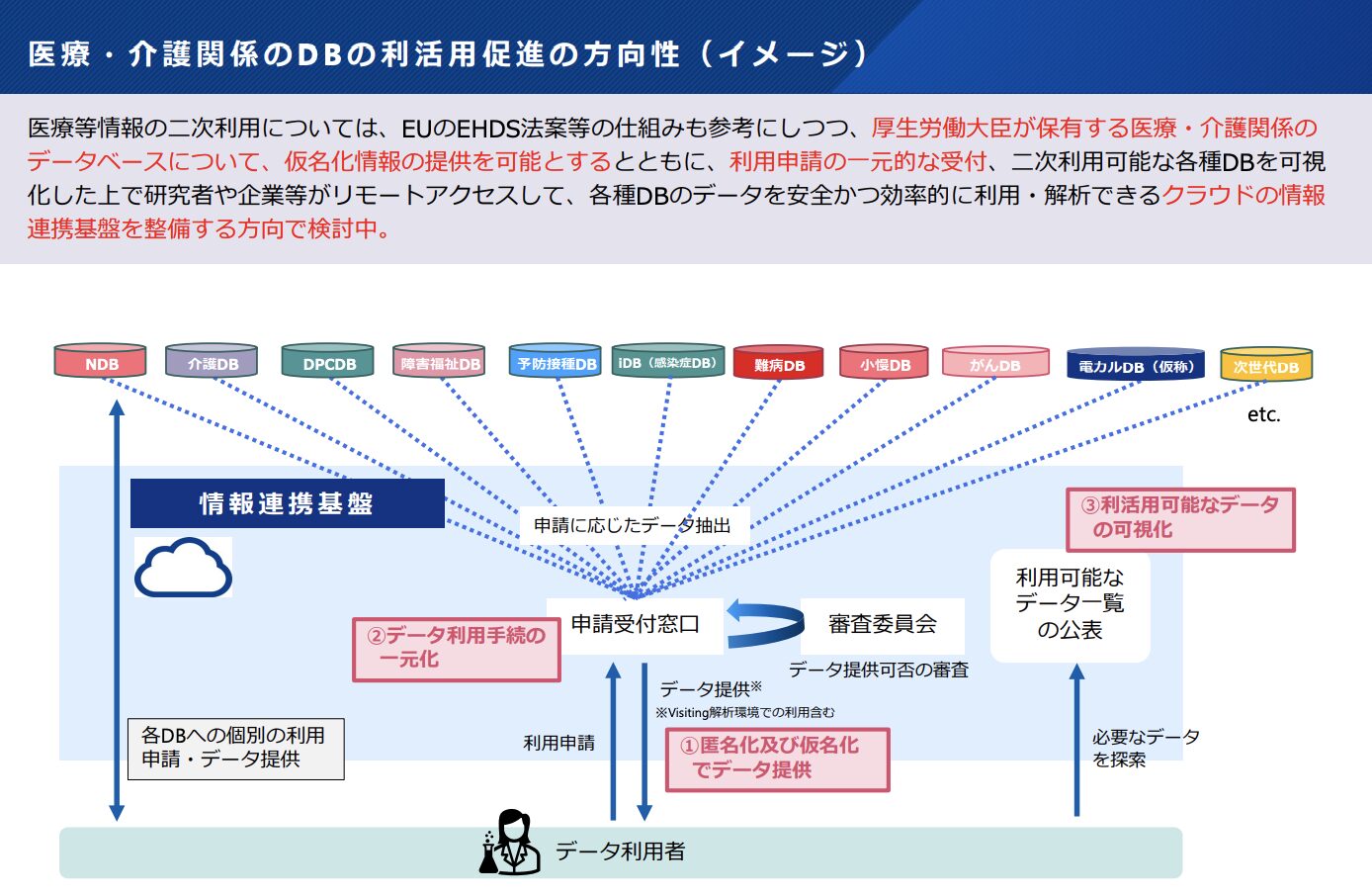

そこで国は、どうせDxするなら診療データを安全に共有し、研究や政策に活かせるシステム構築を狙っています。

それが医療データ利活用基盤の整備

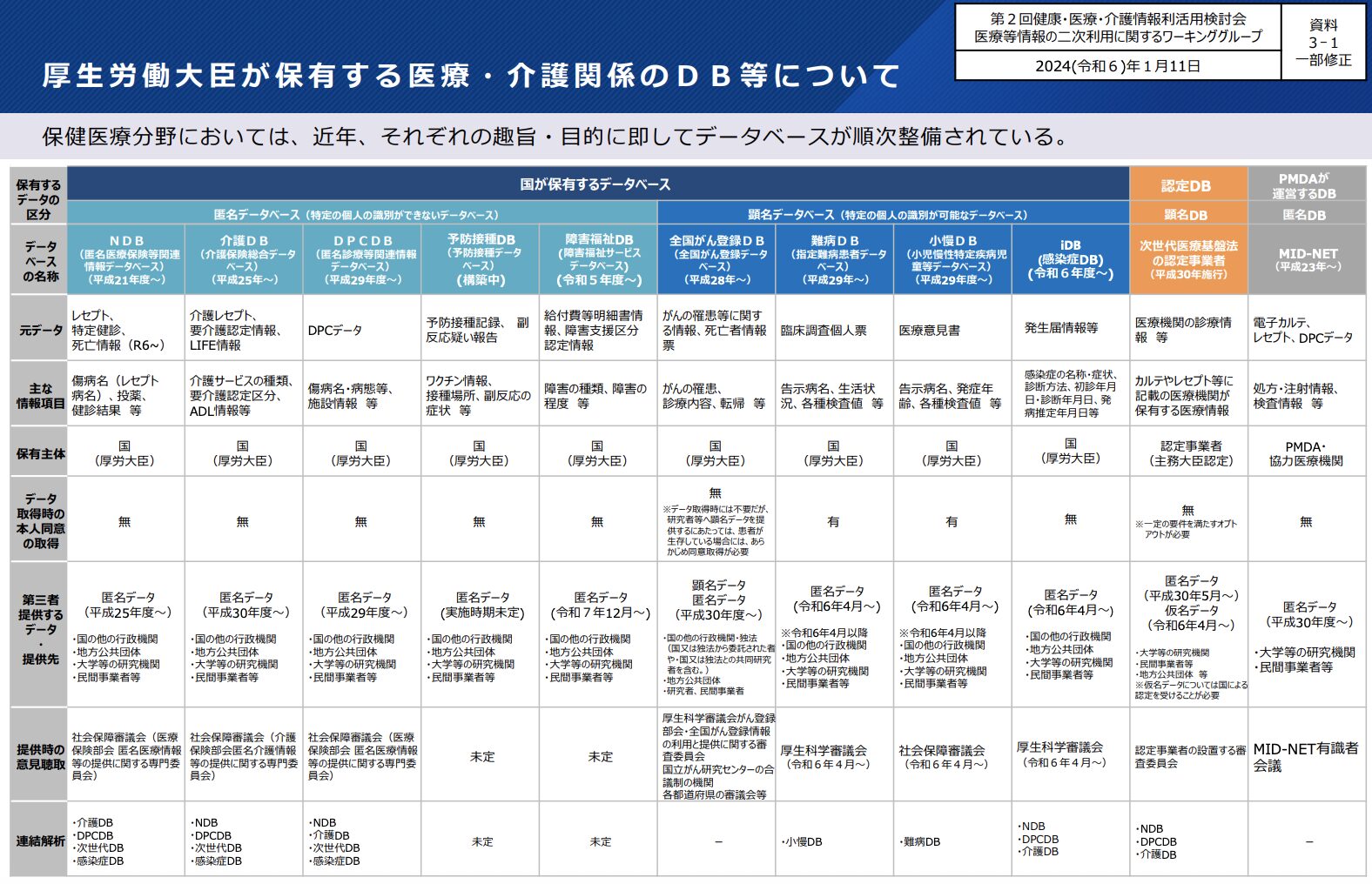

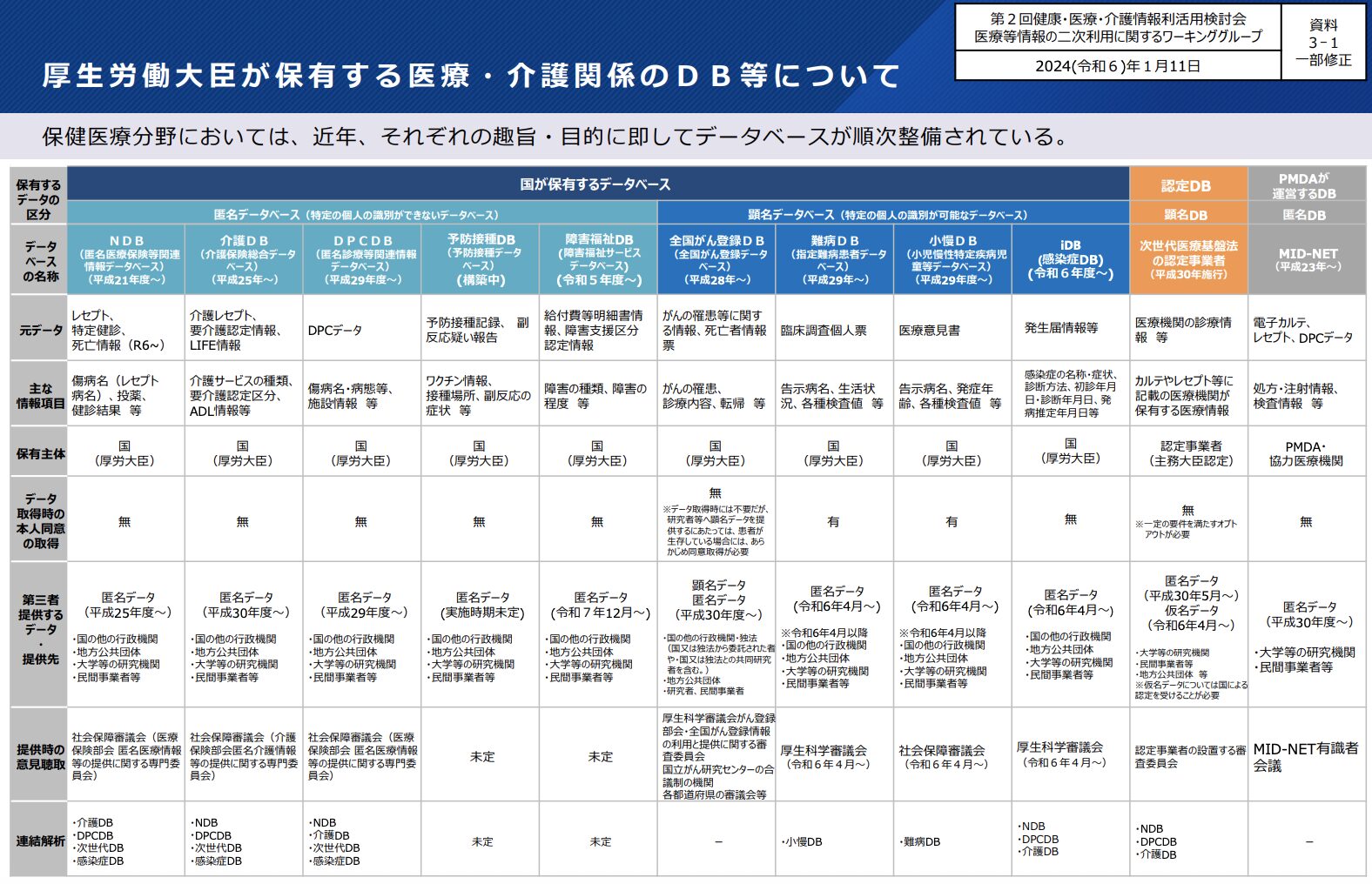

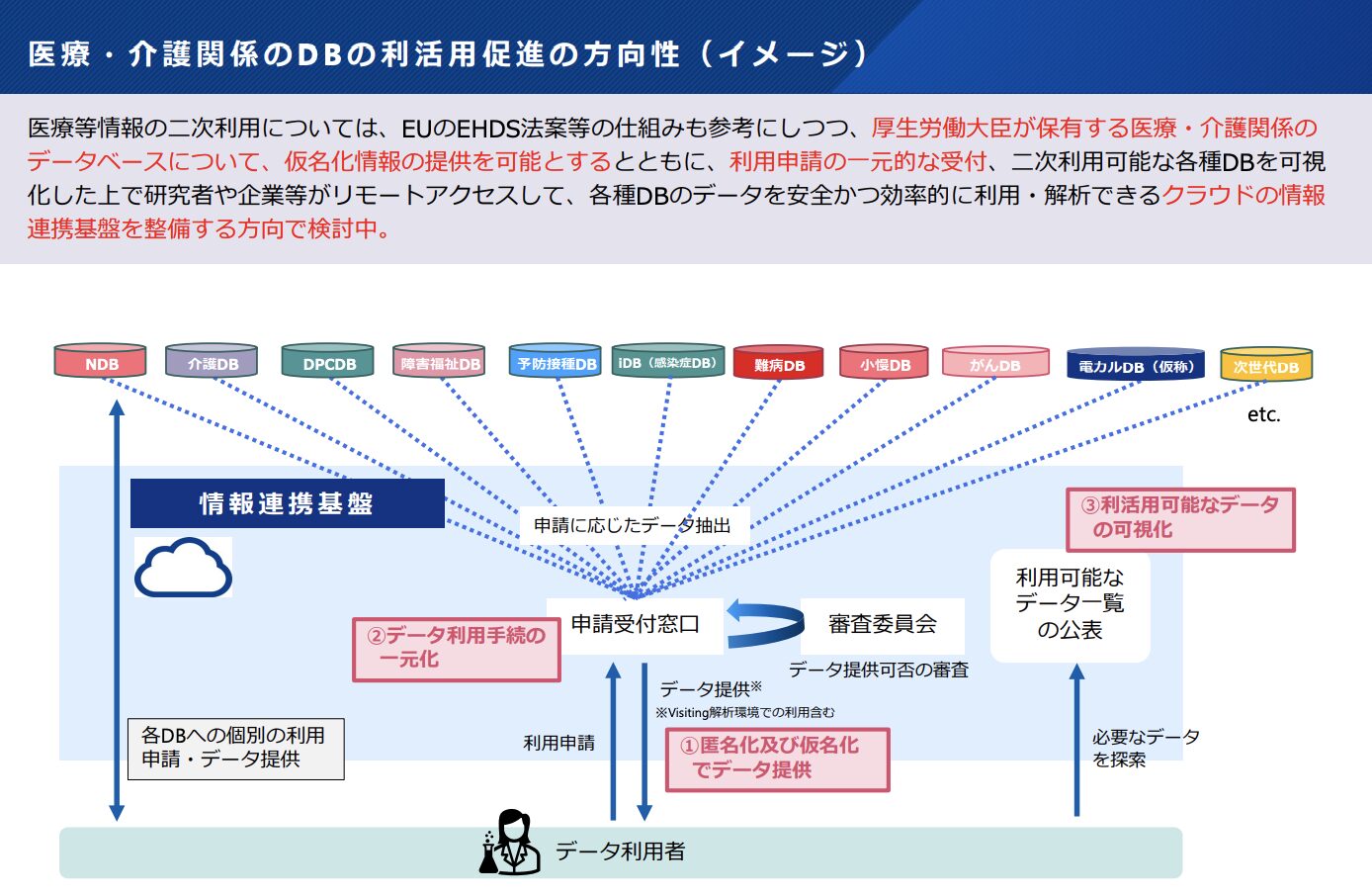

具体的には診療・介護・健診などバラバラに蓄積されてきた公的データベースをつなぎ、研究や政策に再利用しやすい形へ整理しようとしています!

こんなにバラバラにデータベースが運用されているの…これは研究しにくいよね!

具体的な仕組み

具体的には情報連携基盤+Visiting解析環境の2軸を狙っているようです!

厚労省のクラウド管理イメージは以下の通り。

厚労省:医療等情報の二次利用に関するワーキンググループの検討状況について

Visiting解析環境って?

ひと言でいうと、研究者が“データの部屋に入って作業だけして帰る”ための

クラウド隔離ラボです。

個人情報の流出を防ぎつづ解析を行うための環境ってことね!

ざっくり表にまとめると…

| 要素 | 概要 |

|---|---|

| リモート専用 | 公的データベース(レセプト、DPC、電子カルテDB など)に直接ダウンロードせず、 ブラウザ経由でアクセス・解析 |

| 安全第一 | 解析はクラウド内だけで完結し、操作ログを常時監視。 外部媒体へのコピーは原則不可 |

| 仮名化データ向けの標準環境 | 個人識別子を除いた 仮名化情報 は、Visiting環境で扱うのが原則 |

| ツール一式を備え付け | Python/R、Stata、Databricks など統計・機械学習ツールは事前インストール |

よく考えられているなぁ…研究者にとっては 手軽さ+高セキュリティ、社会にとっては プライバシー保護+利活用促進。この両立をできるわけですね!

医療データ利活用基盤により何がうれしい?

医療データ利活用基盤を整備すると得られるメリットを

大きく大別すると個人的には以下3点かなと考えています。

- 政策づくりがブレなくなる

- 例)「どの地域で生活習慣病が増えている?」をデータで即把握→政策に反映

- 新しい薬・治療が早く届く

- 実臨床データで効果や副作用を早期検証→開発スピードUP

- 病院も自院の“立ち位置”を確認

- 他院と比べて検査や薬の使い方が適正か、すぐチェックできる→経営方法の変更へ反映

特に3は重要かな?と考えています。

医療機関の成績がわかるようになりますので、

財務省がずーっとやりたがっているアウトカム指標導入の布石になっているんですよね。

アウトカム指標ってなんぞや?って話なんですが、

医療機関の治療成績(アウトカム)によって診療報酬を変えるって内容です。

従来はどうやって治療成績を判断するのか?という課題を克服出来なかったため、全国一律の診療報酬が設定されていました。

ただDx化によってデータ活用が進むと治療成績によって治療成績が良い医療機関は高い診療報酬。低い医療機関は低い診療報酬…こんな風になる未来が近づいてきました!

いい医療には高い報酬を!資本主義に即した内容ですが、反発は大きそうではあります。

まとめ:地域格差とプラットフォームの本当の意義

以上、医療Dxとその根幹をなす全国医療情報プラットフォームの構想について、

ざっくり解説してみました。

最後に補足です。

全国医療情報プラットフォームが目指すもの――それは、単なるデジタル化ではありません。

もっと本質的なのは、「地域による医療の格差をなくす」という社会的課題の解消です。

都市部には専門医が多く、医療資源も豊富ですが、地方や離島ではそうはいきません。

でも、プラットフォームによって診療情報や検査データが共有でき連携がすすめば、遠隔地の患者でも都市部レベルの医療的判断を受けられる時代が近づいています。

「医療は場所で差があってはいけない」――この考えを、仕組みとして支えるのが医療DXの核心なのだと思います。

これからの数年で、現場と制度、技術がどう噛み合っていくのか。引き続き注視していきたいと思います。