みなさんこんにちは。

あなたのスマホのお薬妖精チクチクです🧚

今日は、プレゼンに忙殺されている

私がずーっと悩んでいたテーマです。

そして同様に悩む人が

多いテーマではないでしょうか?

プレゼンの時

スクリーンの右と左

どっちに立つのが正解なの?

チクチク

チクチクという、プレゼンの“立ち位置問題”を、心理学と実務の両方から整理してみます。

え?気にした事ない?

理屈を知ると意外に面白いから

一度この記事を読んでみて!

なぜ「立ち位置」がプレゼンの印象を左右するのか

プレゼンの相談を受けていると、

スライドの内容や話し方は気にするのに、

- どこに立つか

- どこを向いて話すか

といった「立ち位置」は、

意外とノーマークなことが多いです。

アンケートをとっても

結構拮抗してます。

PowerPointなどの

— チクチク@製薬ブログ (@mrnetinfo) November 10, 2025

スライドを使った発表のとき

聴講者からみて

どちら側で発表しますか?

でも、立ち位置ひとつで

変わるものはけっこう多くて、

- どこを見ればいいか分かる(視線の迷い)

- 情報が「スッ」と頭に入ってくるか

- 話し手に「主体感」「コントロール感」があるように見えるか

こういった部分に、

じわじわ効いてきます。

この記事では、

- 結局「右と左どっちがいいの?」

- なぜそう言えるの?(心理学・視線の動き)

- 例外や、現場での“割り切り方”

これらをまとめてます。

特に

- 病院での製品説明会

- 医師、看護師向けの小規模セミナー

- 社内の営業会議や報告会

こんな場面でスライド&口頭で

説明する場面が多い人ほど

立ち位置の差が効いてきます…

結論:日本語プレゼンなら「聴衆から見てスクリーン左側」が基本

先に結論だけ。

左

スクリーンに向かって左です。

これだけ覚えましょう!

日本語や英語のスライドなら、

聴衆から見て“スクリーンの左側”に立つのを基本ポジションにする

というのが、心理学的にも実務的にもいちばん合理的です。

ただし、

- 「100%絶対に左が正解」という意味ではなく

- 「迷ったらまず左に立っておけば間違いにくいデフォルト」

くらいのニュアンスで

覚えておくのがおすすめです。

ここから先は、その理由を紹介していくわよ!

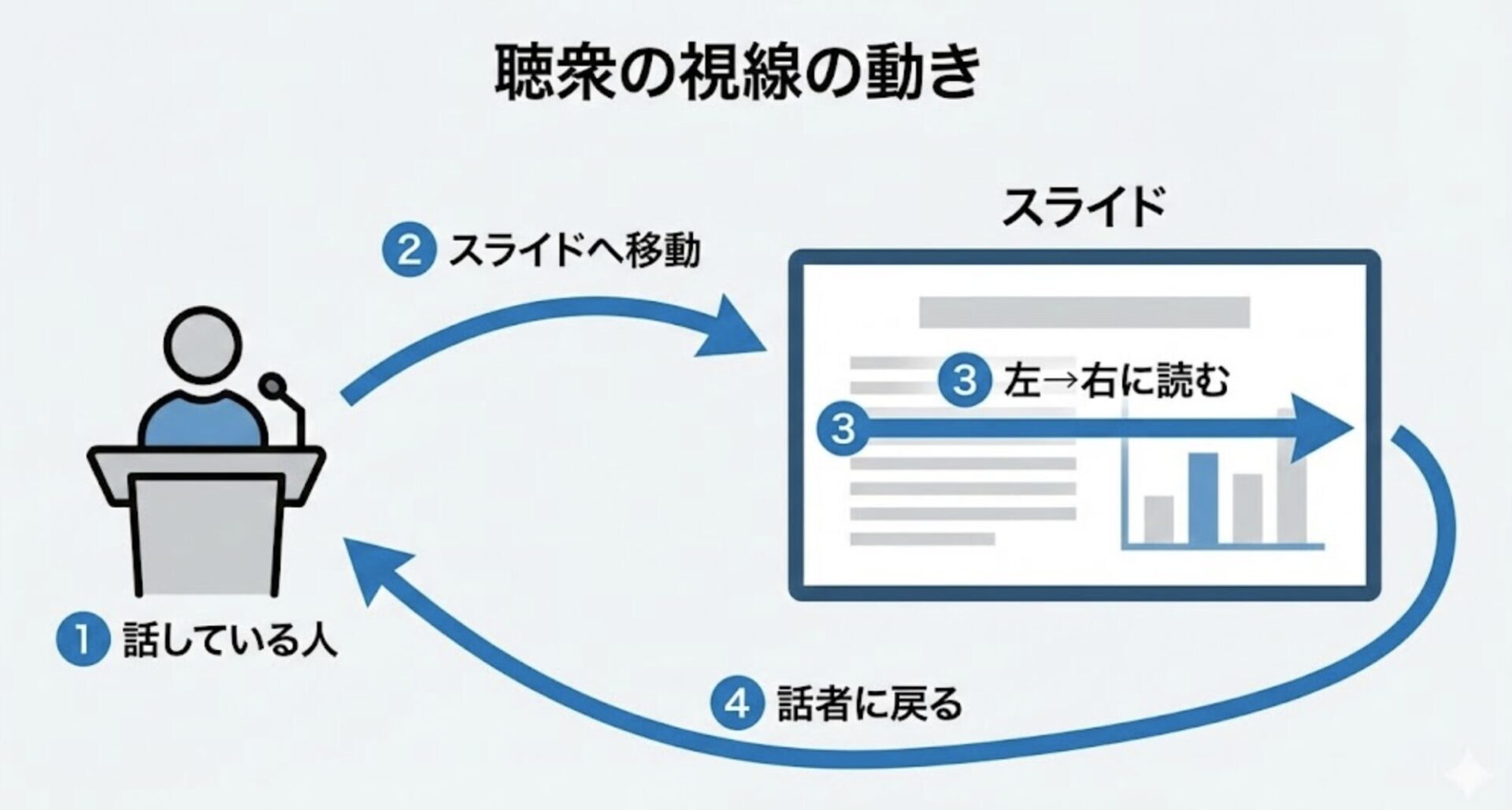

なぜ左側が有利なのか?心理学・視線の動きから解説

日本語プレゼンでは

視線は「左から右」に流れる

日本語や英語のスライドは、基本的に

左 → 右 に読み進める

という前提でデザインされています。

聴衆の視線の動きは、ざっくりこうなります。

- まず「話している人」に視線が行く

- そこから「スライド」に移動する

- スライドを左→右に読み進める

- 読み終わったら、また話者側に戻る

このとき、あなたが

聴衆から見てスクリーンの左側に立っていると、

- 話者(左) → スライド(右)

- スライド(右) → 話者(左)

という、自然な“視線の往復ルートができます。

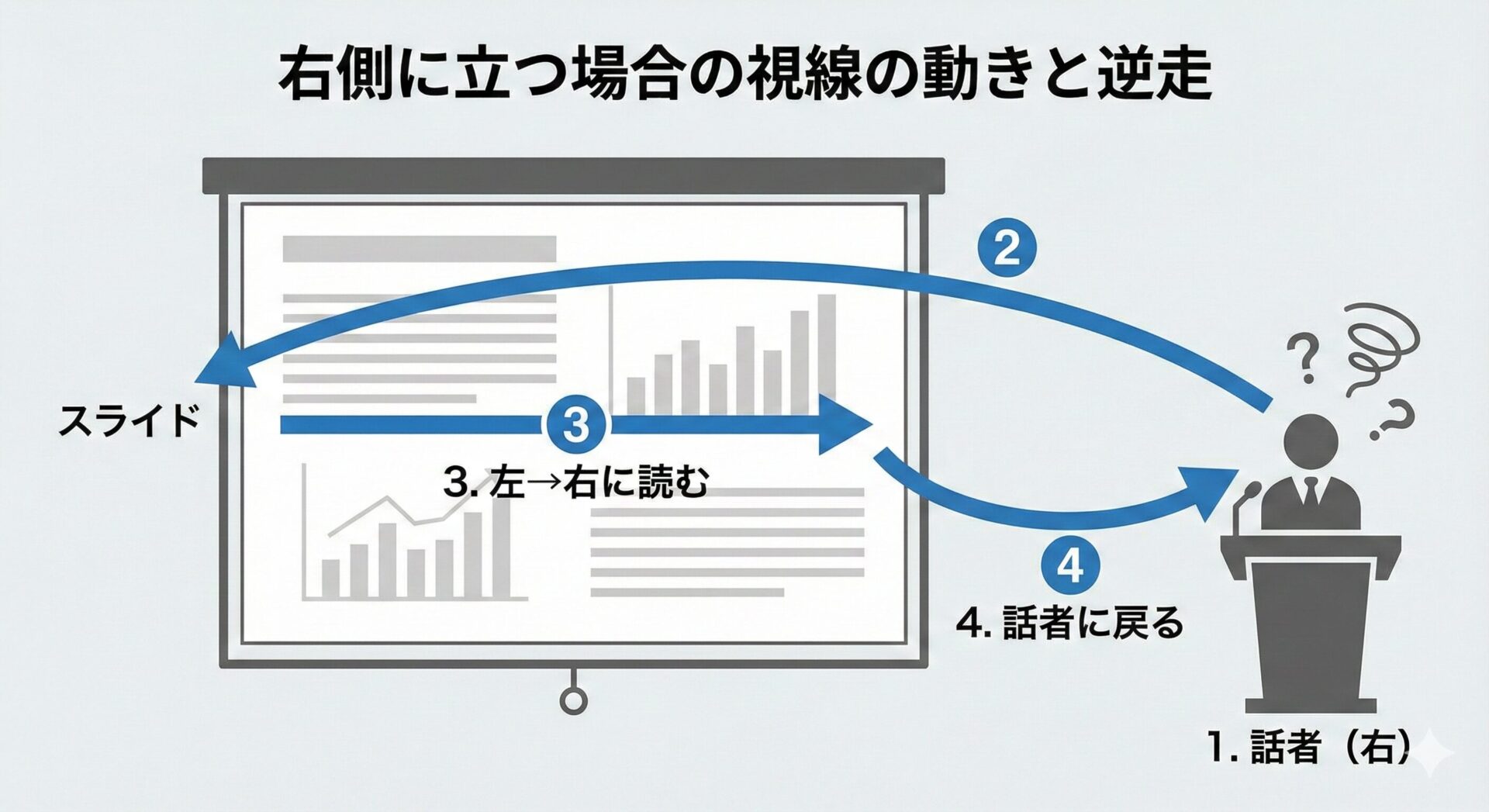

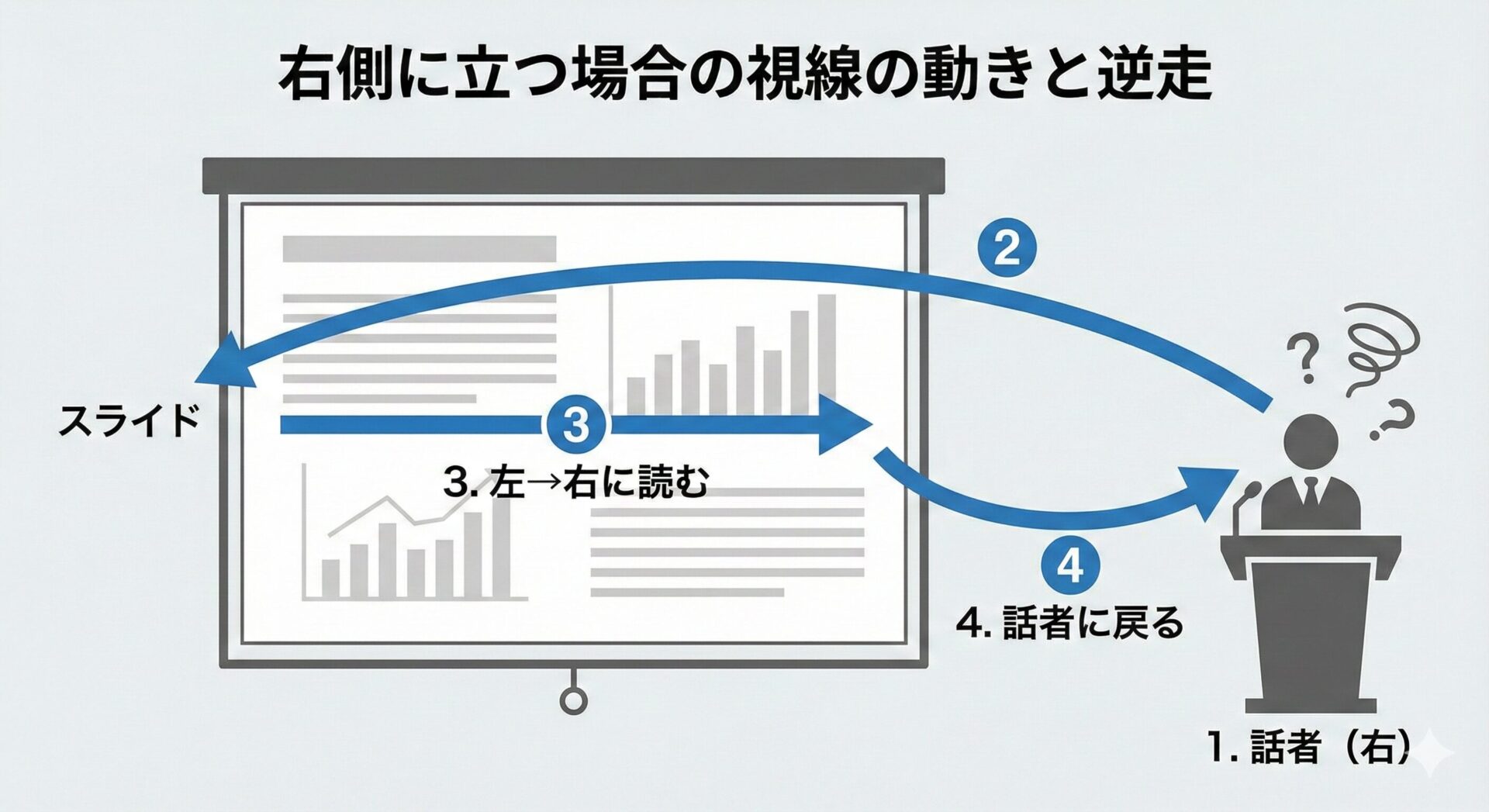

逆に右側に立ってしまうと、

- 話者(右) → スライド(左)へと

視線が逆走します。

わずかですが「視線の迷い」が増えることを

お分かりいただけるかと思います。。

要はスライドを横断する時に入力される情報が雑音になるのよね

視線の重要性は

別記事でも解説しています!

空間的エージェンシー・バイアス

さらに心理学的にも左においた方が

良い影響があることがわかっています。

心理学には、

人は、左側に「主体(動いている側)」

右側に「結果・対象」を置くと理解しやすい

という“空間的エージェンシー・バイアス”

という考え方があります。

空間的エージェンシー・バイアス???

イメージしやすいものでいうなら

マリオです。

スーパーマリオではマリオは必ず

「左から右」へ進んで冒険しますよね?

これが逆(右から左)だと、

「戻っている」「進みづらい」という

違和感を感じませんか?

他にも…

サッカー選手が、ボールを思い切りシュートしている絵

頭の中に浮かびましたか?

その選手は、

画面の左側にいて、

右に向かって蹴っていませんか?

実は、日本や欧米で育った人の多くが、

無意識に「左から右」への動きをイメージします。

(これも文字の読み方と関係しているそうです)

これが「空間的エージェンシー・バイアス」です。

プレゼンに当てはめると、

- あなた:説明している「主体」

- スライド:あなたの話の「結果」「対象」

こういう関係です。

なので、

「主体である自分が左」

「説明対象であるスライドが右」

という配置は、

直感的にも“しっくりくる構図”といえます!

脳の不思議なクセ「シュードネグレクト」

そしてもう一つの根拠が

「シュードネグレクト効果です」

コチラも突然ですが、

簡単な実験にお付き合いください。

下の図の直線

その直線の「ちょうど真ん中」だと思う場所を

指差してみてください。

いかがでしたか?

実際に定規で測ってみると分かるのですが、

実は多くの人が、実際の中心よりも

「わずかに左側」を指差してしまうことが

分かっています。

「真ん中を選んだつもりなのに、左にズレている」。

この不思議な現象を

「シュードネグレクト」と言います

ちなみに何故かというと

空間認識や注意力を司っている右脳

これが原因です。

右脳は身体の左側の空間を

監視する役割が強いため、

私たちは無意識のうちに「左側」に対して、

より強く注意を向けてしまうのです。

なのでプレゼンの際にも

聴衆は無意識に「ステージの左側」に

注意を払いやすい状態になっています。

つまり左に立つことで、

- 自然と注目が集まる: 脳の特性に従っているため、聴衆にとってストレスなく話し手を見ることができます。

- 視線の流れがスムーズ: あなた(左)を見てから、スライド(右)を見るという、自然な視線移動を誘導できます。

こんなメリットが生まれます!

例外パターン:右→左に読む言語や特殊な会場ではどうする?

アラビア語など右→左で読むスライドの場合

これはウルトラレアケースですが、

アラビア語のように

右 → 左 に読む言語のスライド

を扱う場面に立つなら、話は逆になります。

右です。

右に立ってください。

この場合、

- 視線は右からスタートして左へ流れる

- 主体も右側にいる方が自然

なので、

「聴衆から見てスクリーンの右側」に立つ

コチラの方が、視線の流れとして合理的です。

よくある質問(FAQ)

プレゼンでスクリーンの右と左、どっちに立てばいいですか?

日本語・英語スライドなら、基本は聴衆から見てスクリーンの左側です。視線が左から右へ流れるので、「話者→スライド→話者」の往復が自然になります。

スライドの立ち位置って、本当にプレゼンの説得力に影響しますか?

「これだけで売上が2倍」みたいな魔法はありませんが、視線の迷いが減り、話者への“主体感”が高まりやすいので、小さな積み重ねとしては十分バカにできない要素です。

会議室が狭くて左側に立てないときはどうすればいいですか?

無理は不要です。安全・操作性を優先して右側に立ちつつ、

- なるべく客席を向いて話す

- 同じ側の人ばかり見ない

を意識すれば十分です。

英語プレゼンと日本語プレゼンで立ち位置は変えるべきですか?

英語も左→右の言語なので、基本は日本語と同じで「スクリーン左側」でOKです。

動き回るプレゼンと、あまり動かないプレゼン、どちらが印象がいいですか?

目的なくウロウロ」はマイナスです。

ベースはスクリーン左側

セクションの切り替わりなど、意味のあるタイミングでだけ位置を変える

という“メリハリのある動き”が、いちばん印象がよくなります。

営業プレゼンや説明会でも、立ち位置は同じですか?

はい同じです。日本語&英語の場合は会場が許すならば左を採用してください。

まとめ:迷ったら「スクリーン左側」をデフォルトにする

最後に、この記事の内容を3行でまとめます。

- 日本語・英語のプレゼンなら、基本は「聴衆から見てスクリーン左側」

- 視線の流れと「主体は左側に見えやすい」バイアスから、左側が自然

- ただし会場の制約があるときは、安全・操作性・見やすさを優先して、柔軟に

次にプレゼンをするときは、

スライドの中身だけでなく、

「今日はどこに立つか?」

これも、ぜひ一度だけ意識してみてください。

それだけでも、聴衆の“見やすさ”と、

あなたの“話しやすさ”が、少し変わってくるはず…

いかがでした?

意外に面白くありません?

ぜひ拡散して教えてあげてね!

【関連記事】

プレゼンといえば

弁当ですよね?