【この記事を読むと得られること】

- 日本人研究者が天然から見つけた代表的な薬がざっくり把握できる

- それぞれの“由来ストーリー”を1〜2分で話せるようになる

- 聖地巡礼ネタとして、どこの土・海が起点になったかがわかる

みなさんこんにちは。

あなたのスマホのお薬妖精チクチクです🧚

今日は、いつもの

「薬価」「診療報酬」から少し離れて、

日本人が天然から見つけて

世界に届けた医薬品

の話をしてみます。

チクチク

チクチクコチラのポストが

大バズりしていたのは

記憶に新しい!

これ、海にいる「クロイソカイメン」っていうんだけど、研究しても何も役に立たないと思うじゃん。ところがビックリ。

— 渡瀬ゆず💉 (@kamo_kamos) October 29, 2025

日本人研究者がこの生き物から抗がん作用のある物質を発見。2011年にエーザイから抗がん剤(ハラヴェン)が誕生。こんな展開もあるので基礎研究を大切にしてくれたら嬉しいです。 https://t.co/q0bziwnlG1 pic.twitter.com/nx6YPk8bWB

日本人研究者が

- 山で拾ってきた「ひと握りの土」

- 海で採取した「ちょっとしたカイメン」

- 忙しい診療の裏側で、ひたすらプレートを眺め続けた研究者たち

そこから生まれた薬が、

「失明するはずだった人の目を守り」

「移植医療を変え」

「スタチン時代の扉を開き」

「がん化学療法の歴史に名前を残した」

…と考えると、

製薬会社の社員としても、

医療者としても、

知っておきたい“物語”だなと思うんですよね。

この記事では、チクチクが選んだ

日本人が天然から見つけた医薬品 10選

こちらを、

- どんなサンプルから

- どんな研究者が

- どんな経緯で見つけて

- 今、臨床でどう使われているのか

という「ストーリー仕立て」で整理していきます。

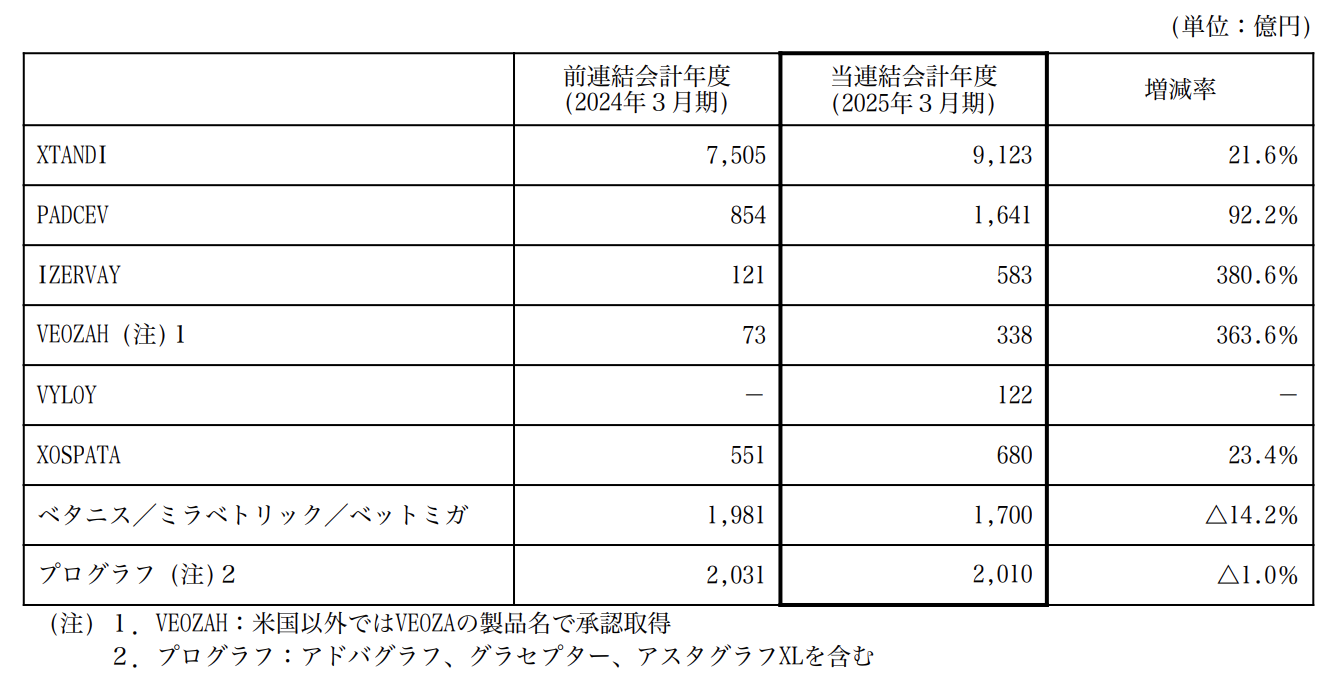

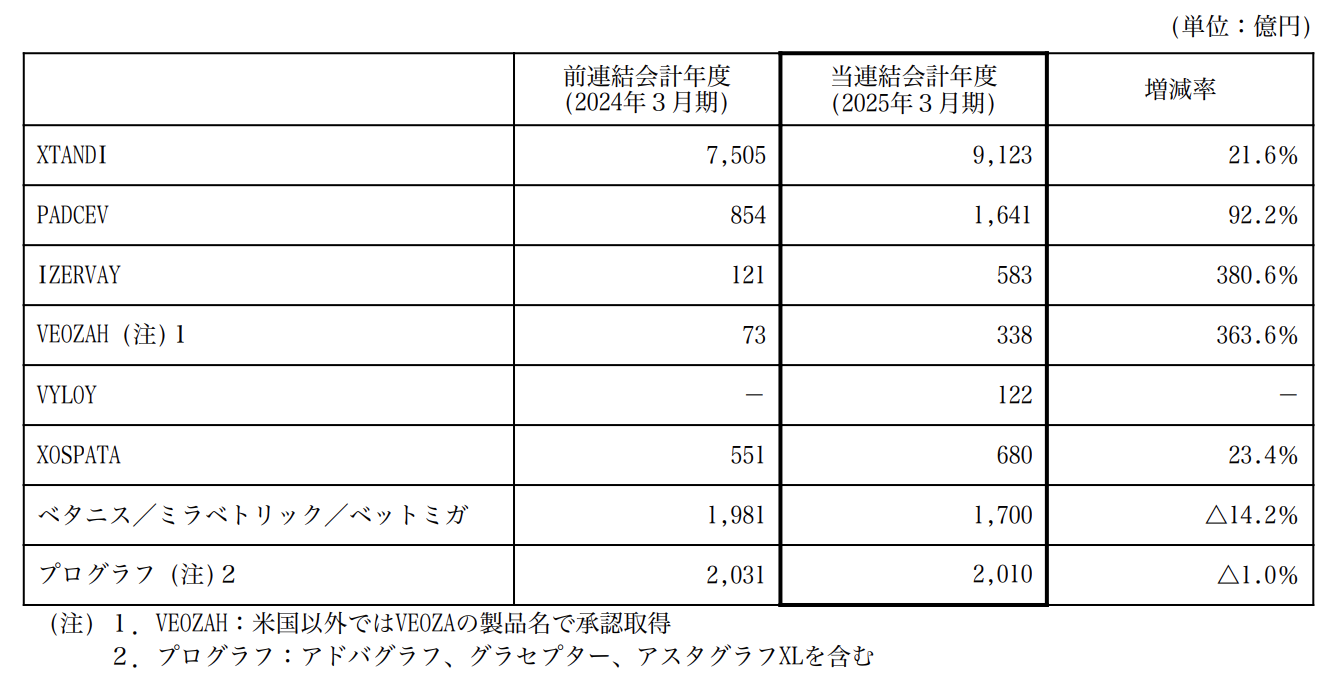

本記事で紹介する「日本発・天然物医薬品」10選

まずは、今回取り上げる10個を一覧で!

- イベルメクチン(寄生虫症治療薬)

- タクロリムス(免疫抑制薬)

- ミゾリビン(免疫抑制薬)

- ミカファンギン(エキノカンジン系抗真菌薬)

- プラバスタチン(スタチン系脂質低下薬)

- ブレオマイシン(抗がん抗生物質)

- カナマイシン(アミノグリコシド系抗菌薬)

- フラジオマイシン(外用・腸管内殺菌薬)

- エリブリン(ハラヴェン:海綿由来抗がん薬)

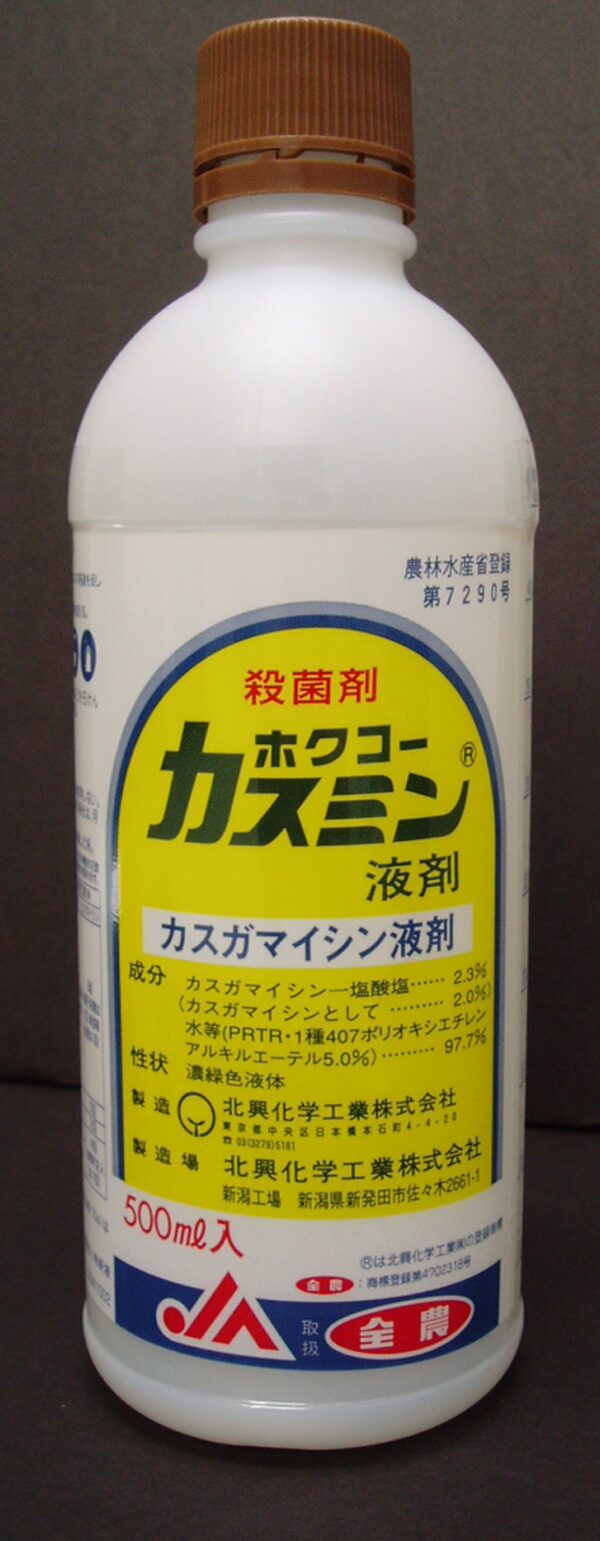

- カスガマイシン(番外編:稲いもち病治療薬)

対象の条件は、こんなイメージです。

- 日本人/日本企業が「天然物」から見つけたことがはっきりしている

- その後、医薬品(または農薬として世界的に)使われた

- 「ちょっとしたマイナー薬」ではなく、現場を変えたと言えるレベル

ここからは、1つずつストーリーを追っていきます。

本記事のこだわりポイントですが

土壌サンプルを収集した土地

これがわかっている場合は

全てGooglemapのリンクをつけています!

一緒に聖地巡礼をしましょう!

イベルメクチン:一握りの土から世界の失明を減らした薬

山の土を拾うところから始まった物語

物語は、日本の山で採取された

ひと握りの土から始まります。

- 研究者:大村 智 先生

- 静岡県 川奈ホテルゴルフクラブの土壌サンプル

まさかのゴルフ場!

この土から分離された放線菌が、

アベルメクチン(avermectin)という

強力な寄生虫駆除物質を作っていたのが発端です。

その後、アベルメクチンをベースに

- 「より安全に」

- 「よりヒトで使いやすく」

改良されたのが、

今私たちも名前を知っている

イベルメクチンです。

1年に1回飲むだけで、失明を減らした

イベルメクチンは、

- オンコセルカ症(川で盲目を引き起こす寄生虫)

- リンパ系フィラリア症

など、

熱帯地域で人々を長年苦しめてきた寄生虫疾患を、

一気にコントロール可能にしました。

ポイントはここです。

- 毎日飲むわけではなく、

年1回の集団投与でも大きな効果 - 薬がなかったら失明していた人の視力を守った

「日本の山の土→放線菌→天然物→改良→世界中の失明予防へ」

というパスは、紛れもない教科書級ストーリーです。

新型コロナウイルスに効く効かないで結局効かなかったけど

元々すごい薬なのよね…

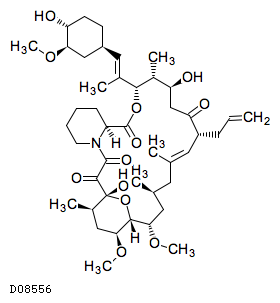

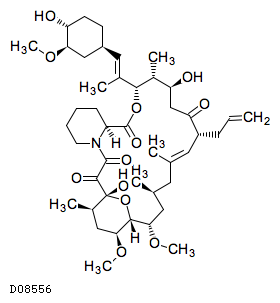

タクロリムス:つくばの土壌から移植標準薬へ

「FK506」という謎のコードから始まる

タクロリムスは、最初は

FK506

というコードネームで呼ばれていました。

- 茨城県・筑波山のふもとの土壌から分離された

- Streptomyces tsukubensis という放線菌が産生

- 強力な免疫抑制活性を持つマクロライド

この「FK506」が、後にタクロリムスとして世界の移植医療を変えます。

KEGG DRUG Databaseより

余談ですが

Tacrolimus

- Tsukuba (つくば)

- macrolide(マクロライド)

- immunosuppressant(免疫抑制剤)

こんな命名らしいです!

オシャレ

カルシニューリン阻害でT細胞を抑える

シクロスポリンと同じく、タクロリムスも

- カルシニューリン阻害

- T細胞活性化シグナルのブロック

という形で免疫を抑えますが、

- シクロスポリンよりも強力

- 少量で効果が出る

という特徴から、

臓器移植後の拒絶反応予防の標準薬として

世界中で使われるようになります。

日本企業発のグローバル・ブロックバスター

- 発見:日本の土壌・日本の研究者

- 開発:藤沢薬品(のちのアステラス)

- 市場:全世界の移植医療

という構図です。

ガチガチの日本初の薬です。

それが2000億円以上売れています!

間違いなくブロックバスターです!

今、医療の現場で働く医師にとって

「シクロスポリン」「タクロリムス」はセットで当たり前

ですが、

その片翼がつくばの土壌サンプルから来ていると

知っている人は、意外と少ないかもしれません。

※関連:現代の薬価政策:IRAピル・ペナルティ

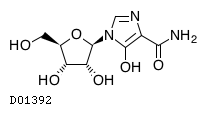

ミゾリビン:日本で育った「静かな」免疫抑制薬

糸状菌が作る変わったヌクレオシド

ミゾリビンは、

- 八丈島の土壌より分離された糸状菌

- Eupenicillium brefeldianum

が作るイミダゾールヌクレオシド

として見つかりました。

イミダゾールヌクレオシド?

塩基部分に“イミダゾール環”をもつ

核酸類似体(ヌクレオシド)で

ざっくりいうと

核酸に5角形のリング(頂点のうち2か所がN、それ以外がC)

これをイミダゾールヌクレオシドと呼びます

KEGG DRUG Databaseより

コチラもタクロリムスと同じく

移植・膠原病の両方で長く使われてきた薬です。

「世界的ブロックバスター」ではないが、日本の臨床に根付いた薬

タクロリムスやミコフェノール酸ほど、

世界でド派手に売れた薬ではありません。

ですが、日本の腎移植・膠原病領域では、

- 他薬での副作用が気になる患者

- 日本人の体格・腎機能を踏まえて、

マイルドに使いたいケース

などで、頼りになる存在として生き続けています。

なぜミゾリビンはタクロリムスほど世界に広がらなかったのか?

とこのテーマは

- 当時の開発戦略

- 他剤との比較試験の設計

- グローバルレジストレーションのハードル

など、含めていろいろなエピソードを持っている移植&膠原病内科の先生が多いと思います。

話題にすると

面白いかもしれません

ミカファンギン:地方の土から生まれた抗真菌薬

福島・いわきの土壌から

FR901379が見つかる

ミカファンギンのストーリーも、

やはり土壌から始まります。

- 採取地:福島県いわき市(木戸川流域)の土壌

- 分離された糸状菌:Coleophoma empetri

- 産生物:FR901379 という環状ヘキサペプチド

- 開発:藤沢薬品(のちのアステラス)

このFR901379をベースに、

- 真菌に対しては強く

- ヒトに対しては安全に

なるように半合成した誘導体が、

ミカファンギンです。

β(1,3)-グルカン合成阻害という

「細胞壁ターゲット」

ミカファンギンは、

- 真菌の細胞壁成分である β(1,3)-グルカン

- その合成酵素を阻害

することで、

人の細胞ではなく、

真菌の“壁”だけを狙い撃ちする

という、理にかなったメカニズムを持っています。

造血幹細胞移植後の患者さんやICUの重症患者で、

- カンジダ血症

- 食道カンジダ症

などの治療・予防に使われ

日本発の抗真菌薬として世界に広がりました。

2006年ごろは

320億円売れていたそうです!

プラバスタチン:スタチン時代の扉を開いた日本の天然

カビのスクリーニングから始まった

「スタチン物語」

スタチンの物語は、めちゃくちゃ有名ですよね!

簡潔に書くと

- 研究者:遠藤 章 先生

- 起点:コレステロール合成を抑える物質を探す

- 手段:カビや菌類のスクリーニング

という、なんとなく

イベルメクチンと似た出発点から始まります。

最初に見つかったのが、

真菌が作るコンパクチン(メバスタチン)。

そこから

- 安全性

- 効力

- 薬物相互作用

などを調整していく過程で生まれた1つが、

第一三共による

プラバスタチンです。

「日本人データ」で心血管イベントを減らした

プラバスタチンといえば何より

MEGA Study

Management of Elevated Cholesterol in the Primary Prevention Group of Adult Japanese

日本人成人の一次予防群における高コレステロール血症の管理

この研究では

日本人においても欧米人と同様に

心血管イベント全体を

有意に減少させたアウトカムが示され、

日本発の天然物が、

日本人の心血管イベントを減らした

という、分かりやすい成功例になりました。

この本は製薬社員は

一度読んで損がないと考えてます!

ブレオマイシン:1つの放線菌が抗がん化学療法の歴史を変えた

梅澤濱夫と土壌スクリーニング

ここからは、抗がん抗生物質です。

「抗菌」ではなく

「抗腫瘍」活性の強い抗生物質

として開発されました。

本記事でも梅澤 濱夫先生は沢山登場します!覚えておいてください!

今回紹介する

4/10が

梅澤グループの関連製品です。

本当にすごい…

DNA鎖切断という強力なメカニズム

ブレオマイシンは、

- DNAと結合し

- 活性酸素を発生させ

- DNA鎖を切断する

という、メカニズムでがん細胞を攻撃します。

- 精巣腫瘍のBEPレジメン(ブレオマイシン+エトポシド+シスプラチン)

- Hodgkinリンパ腫のABVDレジメン

などに組み込まれ、

「治るがん」を増やした化学療法薬

間違いなくこういって過言ではありません。

余談ですが梅澤 濱夫 先生は

「梅澤方式」のスクリーニングを

回し続ける研究所レベルの組織を作った結果

ブレオマイシンの他にも

- カナマイシン

- カスガマイシン

- ベスタチン

- アクラルビシン

などなど

数十種類の抗生物質・酵素阻害剤を発見し、

そのうち多数が実用化されたという

偉業を成しています。

資料にもよりますが

トータル発見物質は200くらいあるらしいです…

二子玉川駅のそばには記念館もあります!

気になった方は訪れてはいかがでしょうか?

梅澤濱夫記念館

Google mapのリンク

要事前連絡:TEL: 0334414173

入館無料

カナマイシン:多剤耐性結核と闘った日本発アミノグリコシド

長野の土壌から Streptomyces kanamyceticus を発見

カナマイシンも、

前述の通り梅澤先生のグループ成果です。

- 採取地:長野県美ヶ原の土壌

- 分離菌:Streptomyces kanamyceticus

が作るアミノグリコシド系抗菌薬

として見つかりました。

ちなみにカナマイシンは菌株が

黄金(カナ)色をしていたことが由来だそうです。

30Sリボソームを狙う古典的抗菌薬

カナマイシンは、

- リボソーム30Sサブユニットに結合し

- タンパク質合成を阻害

することで殺菌的に働く、

古典的なアミノグリコシドです。

かつては、

- 結核

- グラム陰性菌感染症

などに幅広く使われ、

多剤耐性菌と戦うツールの1つとして

世界の医療を支えました。

現在は

- 腎毒性

- 聴力障害

といった副作用や、

他の抗菌薬の登場により

使用頻度は下がりましたが、

当時の感染症治療を支えた、日本発の天然物抗菌薬で間違いありません!

フラジオマイシン:外用で生き続ける抗菌薬

もう1つのアミノグリコシド

「フラジオマイシン」

フラジオマイシン(ネオマイシン)は、

- 同じく梅澤グループから生まれた

アミノグリコシド - 構造はカナマイシンと似ていますが、

プロファイルが少し異なる薬です。

二人の研究者に

ダブって発見された面白い薬で

- フラジオマイシン:日本土壌由来の Streptomyces fradiae(正確な位置不明)

- ネオマイシン:米国の土壌由来の Streptomyces fradiae

と場所も別々に発見された同じ物質です。

(ちなみにフラジオマイシンの方が2ヶ月早かったらしいです)

公式の説明文は見つけられませんでしたが

フラジオマイシンの由来は

Streptomyces fradiaeの

fradiaeでしょう。

今回は日本発がテーマなので

フラジオマイシンに統合して紹介します

なお日本初の新規抗生物質👏

1949年、梅澤博士35歳の発見…

外用薬として日常診療に定着

フラジオマイシンは現在は

- 皮膚外用薬

として、

ひっそりと使われている日本発天然物

と言えます。

全身投与での腎毒性や聴力障害の懸念から、

- 皮膚→局所で作用

といった使い方に落ち着きました。

日常診療を支える「縁の下の力持ち」的な存在です。

なによりフラジオマイシン貼付剤の

ソフラチュールは

ブラックジャック先生も

オペで使っている歴史ある薬剤です。

9. エリブリン:海綿動物の分子を人の抗がん薬に変えた挑戦

日本近海のカイメン Halichondria okadai からハリコンドリンB

ここで、舞台は「土壌」から「海」へ移ります。

冒頭のXポストで紹介した

エリブリンがついに登場です!

クロイソカイメンから見つかったハリコンドリンBにはキラル中心が32個😶🌫️

— チクチク@製薬ブログ (@mrnetinfo) October 29, 2025

理屈上、2の32乗=40億超の鏡像異性体があって大量合成が難しかったんだよね🧚

そこでエーザイは類似体からキラル中心19個のハラヴェンを特定して大量合成&商業化につなげたんだよ🧚

19でも鏡像50万あるんだよね…スゴ🧚 https://t.co/dDZ9LOH3Np

ハリコンドリンBは

- 複雑すぎる構造

- そのままでは薬にしづらい

という難しさがありながら、

日本の有機合成・天然物化学の粋を集めて、

最終的にエリブリンという

実用的な抗がん剤に

落とし込むことに成功しました。

なおエリブリンはハラヴェンとして

2015年度に

約400億円強の

売り上げを叩き出しています!

金のなるカイメン…

カスガマイシン:春日大社の土から生まれた世界の“いもち病薬”(番外編)

春日大社の土壌から Streptomyces kasugaensis を分離

最後は「番外編」です。

ヒト用医薬品ではありませんが、

ストーリーとして外せないので1つだけ。

イネいもち病の防除薬として

世界中で使われました。

「医薬品」ではないが、

天然物化学のインパクトとして重要

カスガマイシンは、

- ヒトには使われない

- 主に農薬として活躍

という意味で、

本記事の本筋(ヒト用医薬品)からは外れます。

ただ、

- 日本の土壌サンプルから

- 日本人が天然物を見つけ

- 世界の稲作を守るツールになった

という意味では、

広義の「日本発天然物医薬」

ストーリーの一部として

押さえておきたい存在です。

食事面から

全世界の人類を救いました!

まとめ:日本発・天然物医薬品の創薬

今回まとめていて改めて思いましたが

- 土壌放線菌 → イベルメクチン、タクロリムス、ブレオマイシン、カナマイシン など

- 糸状菌 → ミゾリビン、ミカファンギン

- 海綿動物 → エリブリン

「どこにでもある土」「日本近海のカイメン」が、

世界レベルの薬に化けているのが特徴ですね。

土がお金に見えてきそう…

最後に領域ごとにテーブルとしてまとめてみます。

| 系統 | 薬剤名 | 備考(ひとことで用途メモ) |

|---|---|---|

| 抗寄生虫薬 | イベルメクチン | 線虫など寄生虫感染症の治療薬 |

| 抗菌薬 | カナマイシン | アミノグリコシド系抗菌薬(結核・グラム陰性菌など) |

| 抗菌薬 | ネオマイシン | アミノグリコシド系抗菌薬(腸管内殺菌など) |

| 抗真菌薬 | ミカファンギン | 侵襲性真菌症(カンジダ、アスペルギルス)治療薬 |

| 免疫抑制剤 | タクロリムス | 臓器移植後や自己免疫疾患の免疫抑制薬 |

| 免疫抑制剤 | ミゾリビン | 腎疾患・膠原病などで使われる免疫抑制薬 |

| 抗がん系 | ブレオマイシン | 抗腫瘍性抗生物質(精巣がん・ホジキンリンパ腫など) |

| 抗がん系 | エリブリン | 乳がん・脂肪肉腫に用いられる抗がん剤 |

| 生活習慣病 | プラバスタチン | HMG-CoA還元酵素阻害薬(脂質異常症治療薬) |

| 農薬 | カスガマイシン | イネいもち病などに用いられる農業用抗生物質農薬 |

ざっくり

- 感染症

- 免疫

- がん

- 生活習慣病

ですね!担当の領域があれば

ぜひともより詳しくお調べしてみてください!

いつか絶対に会話のネタに

なります!

MRとしては、

「この薬って、そもそもどこから来たんですか?」

と聞かれたときに、

- 土壌の話

- 微生物の話

- 日本人研究者の名前

までセットで語れると、

かなりかっこ良くないですか?

この記事が、

「背景ストーリーを語るためのネタ帳」に

なればうれしいです。

その他にも

医薬品のストーリーを知りたい方は

コチラをご参照ください!